Первый раз пишу сообщение. Очень хотелось бы поделиться о прочитанном Житии Святого отрока схимонаха Боголепа, канонизированного святой Православной Русской Церковью. Вот ссылка на описание Жития: http://iliinka.orthodoxy.ru/book4_1.htm Если по этой ссылке не получится открыть, то можно просто в поисковой строке написать: "Преподобный отрок схимонах Боголеп."

Пишите отзывы о прочитанном. Хотелось бы, чтобы об этом святом отроке прочли почитатели Славочки. Может прояснится им истинная святость, прославленных Святых. Дай Боже, во спасение души всем нам, заблудшим.

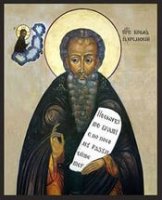

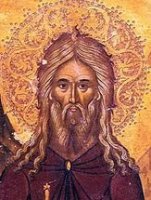

ПРЕПОДОБНЫЙ ОТРОК СХИМОНАХ БОГОЛЕП ЧЕРНОЯРСКИЙ.

Почитание отрока схимонаха Боголепа уже давно существует на астраханской земле. В прошлом столетии в местной епархиальной печати о нём много писалось. В домах многих астраханцев имелись иконописные изображения его, но сейчас о нём мало кто помнит. Родился святой отрок 2 (15) мая 1647 года в городе Москве в день, когда праздновалось перенесение мощей святых благоверных князей Бориса и Глеба, и поэтому нарекли его в святом крещении Борисом. Родители его были из знатного дворянского рода Ушаковых. В последствии из этого рода произошли замечательные подвижники и угодники Божии прославленные Святой Церковью в лике святых: преподобный Феодор Санаксарский и праведный адмирал Феодор Ушаков.

Отца отрока схимонаха Боголепа звали Яков Лукич, а мать Екатерина. Людьми они были благочестивыми, неукоснительно соблюдали все обряды церковные, любили посещать храм Божий и поучаться словам Божественной Премудрости.

Чадо их Борис с самого младенчества, будучи ещё в пелёнках, стал проявлять качества необыкновенные: в среду и пятницу он не касался груди матерней и когда слышал колокольный благовест, призывающий людей на Божественную службу, начинал беспокоиться и плакать.

Родители его недоумевали, от чего плачет их сын, но однажды Господь вразумил их. В какой-то праздник, лишь только раздался Благовест к заутрене, маленький Борис начал сильно плакать. Родители собирались в храм и взяли с собой младенца. Борис тотчас же перестал плакать, а когда его принесли в храм, и он услышал церковные песнопения, увидел святые иконы и пламень свеч, играющий на святых ликах, лицо его озарилось светом неземной радости, он стал необыкновенно весел и постоянно улыбался своей матери. Так он спокойно и радостно пробыл у неё на руках до окончания Богослужения.

С этого времени родители его как только слышали Благовест церковный, так сразу брали младенца и несли его в церковь. До окончания службы Борис не принимал никакой пищи, как бы его не уговаривали, но лишь только отходила обедня, начинал кушать. Когда он стал подрастать, то и сам уже стал ходить в церковь. Рос он спокойным тихим мальчиком, далёким от детских забав и развлечений. Бывало вынесет его нянька во двор, где играют его сверстники, а он её уже тянет за рукав - "Пойдём к Боженьке, пойдём." Идут они по улице, по дороге много икон и крестов в часовенках, всем мальчик кланяется, как его учили, до земли, старательно крестясь. А дойдут они до храма, так мальчик чуть не пляшет от радости. Всю службу стоит тихо, только на иконы смотрит и шепчет про себя наивную детскую молитву. Дома только и просит, чтобы рассказали ему про святых.

Нянька обычно прядёт или вяжет и начинает ему рассказывать про то как Господь Иисус Христос по земле ходил, какие чудеса творил, про Божью Матерь, про апостолов и про святых людей. Вечером тоже - укладывает нянька Бориса спать - а он ей расскажи, да расскажи. Она рассказывает думая мальчика усыпить, да и сама засыпает. А мальчик тихонечко вылезет из кроватки, подойдёт к иконам, перед которыми теплится лампадка, и смотрит на образ:-«Боженька, ты такой сильный, научи и меня как Тебе послужить». Постоит, постоит на коленочках и засыпает. Посреди ночи нянька проснётся, глядь в кроватку - нет мальчика, а он под иконочками свернулся в клубочек и спит сладким сном. Душа младенца необычайно сильно тянулась к Богу.

Он радовался каждому посещению храма и тосковал, когда в церкви не было службы. Бывало в будний день зовёт он няньку в церковь, а она ему:

- «Чего идти-то, службы сегодня всё равно нет».

Он покрутится вокруг неё и успокоится на вид. Смотрит нянька - сидит он около печи и во что-то сам с собой играет. Забудет она о нём за рукоделием ненадолго, а через какое-то время смотрит - нет Бориса. Бежит по соседям, спрашивает про мальчика. Ей отвечают, что видели как он в церковь шёл. И верно, находит она его в храме. Стоит он перед иконами, молится. Так не раз бывало. Храм Божий был для Бориса как родной дом. В 1651 году когда Борису исполнилось 4 года, отца его Якова Лукича Ушакова по царскому указу назначили воеводою в пределы Казанской четверти в город Чёрный Яр, находящийся чуть ли не на самой южной окраине русского государства[1].

Город этот стоял на берегу Волге, в 208 верстах[2] к северу от Астрахани и 158 верстах к югу от Царицына[3]. Первое упоминание о нём восходит к царствованию Бориса Годунова, когда знатный перс Орудж-бек-Байаты (Дон Хуан де Персей), описывая своё путешествие по Волге в 1600 году упоминает и Чёрный Яр[4]. Черный Яр входил в систему волжских укрепленных городов (Самара, Саратов, Царицын), устроенных в то время для безопасности волжской торговли для беспрепятственного прохождения торговых караванов, которым постоянно угрожали воровские казачьи шайки. В смутное время 1605-1614 годов Чёрный Яр был сожжён и восстановлен в 1627 году после зверского истребления и разграбления воровскими казаками в этих местах царского речного каравана. В 1636году в результате обвала части речного берега у стен крепости город был перенесён по словам голштинского путешественника Адама Олеария на пол мили[5] южнее[6]. На этом месте и нашел Черный Яр новый его воевода Яков Ушаков, новый его воевода Яков Ушаков.

Весной 1651 года воевода со своей семьёй отправился из Казани вниз по Волге с речным караваном. Чем дальше от Казани, тем безлюднее становились берега, меньше деревень.

За Симбирском начались степи, огромные с редкими лесочками. То и дело попадались вдоль берега кочевники - ногаи, влекомые за своими табунами лошадей. Ближе к Царицыну встречались уже и калмыцкие разъезды. Эти дикие и безобразные на вид кочевники появились на берегах Волги недавно и вызывали наибольшее беспокойство у московских властей своими набегами и грабежами. Через два месяца пути путешественники приблизились к Чёрному Яру. угла крепости неподалёку стояли на четырёх высоких столбах караульни, с которых стрельцы как из сторожек могли далеко обозревать окрестности. Место вокруг города представляло собой голые унылые степи, совершенно ровные и без единого кустарника. Из-за отсутствия влаги и постоянной угрозы cо стороны степи черноярские жители не решались заниматься садоводством. Все эти первые впечатления у нового воеводы и у его семьи оставили не очень радостное чувство, сопряженное с тревогой. Места эти, действительно, были совсем дикими. Казалось, Господь совсем отвратил свой взор от этой земли, и нужно просто чудо, чтобы она встрепенулась, ожила духовно, расцвела для новой богоугодной жизни. Внутри города находилось небольшое число неказистых домов, большинство из которых были полуземлянками. Из всех зданий выделялся лишь деревянный храм в честь Воскресения Христова, да воеводские палаты напротив его. Нелегко было маленькому Борису привыкать к новому месту.

В его детской памяти оставалась многолюдная шумная Москва с многочисленными большими и красивыми храмами, а здесь маленькая деревянная церковь, которую и за Храм Божий трудно было принять.

Но вскоре мальчик почувствовал, что и здесь есть Господь. В тёмной и на первый взгляд мрачной церкви, освящаемой по великой скудости лучинами и очень малым числом свечей, незримо обитал Дух Божий.

От его ласкового прикосновения трепетала душа, лились слёзы, и на устах как пламя свечи теплилась молитва, та самая первая, которую мальчик выучил наизусть: "Отче наш, иже еси на небесех..." Господь, родной и близкий спустился с неба и пришёл к нему. Нет, небо, оно было рядом, а вот Москва, где раньше Господь жил в великолепных храмах, была так далеко, несколько месяцев езды. И Господь не поленился и пошёл вместе с Борисом в далёкий Чёрный Яр и поселился в этой маленькой церквушке. Мальчик верил, что Господь пошёл за ним и ради него - ведь он такой добрый. Немногим больше года продолжалась безмятежная жизнь младенца Бориса в Чёрном Яру. Вскоре в городе случилось великое несчастье, ставшее первой настоящей бедой в жизни Бориса. В 1652 году 25 июля в 3 часу по попущению Божью сделался в городе пожар. Начался он в доме местного священника Пафнутия - сгорел весь его дом с житницами, от них занялся дом воеводский с приказной избой, а затем запылал весь город. За несколько часов весь Чёрный Яр выгорел без остатка. Местным жителям удалось спасти лишь незначительную часть своего домашнего скарба. Всюду слышались плач, стоны, горестные восклицания. Малютку Бориса слуги воеводы успели быстро вынести из города, но он за это время нагляделся страшных сцен, сопровождавших пожар. За то короткое время, что он жил в Чёрном Яру Борис привязался к этому городу, ему было больно смотреть, как люди сидят на развалинах своих обгоревших домов, какое сильное горе написано на их лицах, как они плачут и просят помощи. Людское несчастье так тронуло сердце мальчика, что ему захотелось помочь всем этим несчастным, сделать их радостными и весёлыми. Они протягивали руки к воеводе, а мальчику казалось, что они обращаются к нему, просят о помощи его. Чей-то голос подсказывал ему, что всем этим страждующим может помочь только Господь, и мальчик горячо, по детски искренне стал просить Бога о помощи этим несчастным людям. Он готов был всю свою жизнь просить о милости для тех кто страдал, готов был пожертвовать всем что у него было. А что могло быть наиболее ценного у младенца как ни его жизнь. Борис готов был отдать свою жизнь Богу ради утешения всех страждущих. В том же году было прислано из Астрахани от воеводы боярина князя Михаила Петровича Пронского повеление выстроить вновь Чёрный Яр повыше с полверсты по тому же яру. Вместе с городом была построена и новая церковь деревянная. По усердию воеводы Ушакова она поставлена больше прежней и о трёх приделах: центральный как и прежде был освящён в честь Воскресения Христова, а боковые в Честь Казанской Божьей Матери и Святителя Николая Чудотворца. Воеводские палаты ставили опять напротив храма. Когда маленький Борис просыпался утром, солнце бросало свои лучи на позолоту крестов, и они играли радужными бликами, негласно воспевая славу Божью, переполняя счастьем сердце мальчика. Снова Господь посылал свой день, давая каждому возможность помолиться Ему и насладиться Его неизреченными милостями, посылаемые всякому сверх меры. Просто не всякий понимал это. А Борис видел и чувствовал эти великие милости. Как мало нужно каждому человеку - просто взглянуть на мир глазами младенца.

Прошло два года. В 1654 году, когда Борису исполнилось уже семь лет, в Астрахани и в Чёрном Яру появилась на людях болезнь называемая "вредительная язва". От этой болезни занемог и отрок Борис, язва коснулась его правой ноги, и мальчик стал сильно хромать. Однако, Борис, несмотря на серьёзность своей болезни, не хотел пропускать службы Божьей в храме. Родители предлагали ему позвать священника, чтобы тот послужил дома молебен, но мальчик непрестанно просился в храм. Наконец, отец его приказал слугам взять Бориса на руки и отнести в церковь. Но и здесь мальчик попросил опустить его на землю - первые несколько шагов он сделал, поддерживаемый под руки, а потом и от них отказался, пошёл сам. Собравшиеся черноярцы с изумлением смотрели на мальчика, хотя путь до храма был невелик, но при такой сильной болезни он шёл сам, с великим трудом, пересиливая боль, которая была видна на его лице. У всех было такое чувство, что Борис не сам шёл, а его несли неведомые руки, так что ножки мальчика еле касались земли. На пороге храма лицо Бориса озарилось такой неизреченной радостью, что он просто не вошёл, а влетел в церковь и здесь ни мало не затрудняясь простоял всю службу. Каждый праздник и воскресный день мальчик шёл в церковь, не пропуская ни единой службы, как-будто он и не был болен. Хотя обычно, сойдя с кровати, он с трудом мог сделать два-три шага и не упасть. Родители скорбели о своём сыне, постоянно молили Бога об его исцелении и в то же время употребляли все меры к уврачеванию ноги. Мальчик утешал их, просил не плакать и сам постоянно пребывал в молитве к Богу, находя только в ней себе утешение. Однажды во время молитвы он увидел светоносного юношу нёсшего что-то на руках. Голос, обращённый к Борису возвестил ему: "Это дар Божий за твоё терпение, прими его." Юноша в это время открыл то, что у него было в руках, и это оказалось длинное сияющее многоразличными цветами и издающее удивительное благоухание одеяние, очень похожее на одеяние юноши. Только посреди него стоял крест Господень, с которого Христос простирал руки свои к Борису, и казалось говорил: "Иди ко Мне, ты Мой". Это видение очень обрадовало Бориса, ему казалось, что вскоре должно произойти событие, которое полностью изменит его жизнь. В скором времени болезнь мальчика стала ослабевать, и к великой радости его родителей, совсем прошла, не оставив от себя и следа. Бориса же это опечалило. Он начинал понимать, что болезнь, несмотря на все страдания и боль, исходящие от неё, приносит для него великое утешение. Мальчик даже стал просить Господа, чтобы Он вернул ему болезнь. Действительно, не прошло много времени, как на лице Бориса появилась язва, которую в народе называли "чечуй".

От этой болезни образовалась сильная опухоль на губах. Мальчик сильно страдал от этой новой своей болезни, но душа его радовалась. В это время в воеводских палатах появляется какой-то странник - инок. Он сказал воеводе, что хочет преподать благословение его дому, а также, что слыша о болезни воеводского сына, пришёл посетить его и утешить в скорби. Воевода согласился и повёл монаха к мальчику. В первый момент, когда Борис увидел вошедшего инока, он изумился. Он увидел не просто монаха, а ангела, того самого светоносного юношу, принёсшего ему удивительное одеяние, и это одеяние сейчас было на иноке. Не чёрная, ветхая и пыльная от дороги ряска и мантия, а та блистающая неземными цветами, благоухающая райскими ароматами одежда, и посреди неё на груди крест Господень. Инок оказался не просто монахом, а схимником. Он уже долгое время жил уединённо в своей келии в лесу, не видя людей и предаваясь только молитве. Как однажды на бдении он услышал глас: "Оставь свою келию и иди в город Чёрный Яр, там найдёшь отрока Бориса и послужишь ему."

Старец был изумлён - он не знал даже, где находится этот неведомый ему Чёрный Яр и как туда добираться, но он не мог не послушаться воли Божией. Он быстро собрался и отправился в путь - дорогу ему указывал сам Господь. Не зная почему, но старец чувствовал куда ему надо идти, и таким образом он добрался до Чёрного Яра. Увидев схимника Борис пожелал принять иноческий сан, познав, что именно монашество является тем даром Божьим, который ниспосылался ему. Но родители мальчика испугались этого и не желали слышать об его пострижении. Ведь Борис был их единственным сыном, их наследником, продолжением их рода. Даже его болезнь не могла вразумить их - они надеялись на его выздоровление как после первой болезни. А монашество - это же прижизненный гроб. Воевода прогнал монаха из города, но тот не ушёл далеко. Он нашёл для себя яму, в которой и поселился. Рыскавшие по степи татары видели по ночам над его пещерой огненный столб, а приблизиться не могли, стая волков охраняла от непрошенных гостей жилище старца. Борис же не переставал умолять родителей о монашеском постриге, несмотря на их непреклонность. В это время болезнь мальчика стала усиливаться до крайности. Это радовало Бориса, и как говорит предание: "той же отрок аще в велицей бяще болезни в таковом возрасте, но обаче великодушно терпяще согревающу бо его сердце Духу Святому великим вожделением како бы отрещися мира сего и облещися во иночество".

Родители же видя как болезнь усиливается беспрестанно плакали над его кроватью. Лекари, которых нанимал воевода Яков Лукич ничего не могли сделать и говорили, что мальчику ни что уже не поможет, и что он скоро умрёт. Борис же слыша это, стал ещё сильнее упрашивать родителей благословить его на монашеский постриг. Он убеждал их, что только он облечётся в иноческое одеяние, так тотчас и исцелится от своей болезни. Видя, что сделать больше ничего нельзя, родители согласились на постриг сына, но тут же стали недоумевать - как возможно будет ему постричься, и кто пострижет его, ведь кроме монаха это невозможно сделать никому. Монастыри же все далеко, а странника-инока они прогнали. В это время в ворота воеводского дома начали стучать, и когда открыли, увидели, что это монах-странник. Все недоумевали, каким образом он очутился здесь в это время, и как он вошёл в город - ведь ворота были закрыты, и стража никого не видела. Все признали это за чудо Божие. Борис, увидя старца, тут же пожелал облачиться в иноческий сан. Но родители стали говорить ему, что постриг невозможно совершить немедленно, так как необходимо сшить монашеское одеяние. Старец же, державший в руках какой-то свёрток, развернул его, и там оказалось одеяние схимника, всё что необходимо, и как раз по размеру мальчика. Увидев новое чудо, родители Бориса наконец-то осознали, что постриг для их сына была не какая-то прихоть его, а на то была воля Божья, и Господь неизреченными путями своими всё направлял к этому.

Принять постриг Борис пожелал в храме, и, не смотря на болезнь, он встал и снова сам пошёл в церковь. Казалось, с каждым шагом, приближавшим его к храму, болезнь всё более оставляла отрока. В храме Воскресения Христова при большом стечении черноярских жителей странник-монах постриг мальчика в великую схиму и нарёк ему новое имя – БОГОЛЕП, что значит украшенный Богом. Необычайная радость объяла всех, находившихся в церкви. Казалось, незначительный деревянный храм раздался во все стороны и стал необычайно светел. Всё вокруг наполнилось благоуханием и пение удивительное, неземное тихо и ласково стало наполнять каждое сердце. Отрок Боголеп, облачённый в схимнические одеяния, стоял у амвона и сиял, будто вбирал в себя все потоки света, лившиеся из окон. Лицо его, обезображенное до этого язвами, очистилось, и стало таким умилительно прекрасным, точно ангельским. Действительно, у всех на глазах отрок преобразился и превратился в ангела готового вот-вот взлететь и унестись на небо, к престолу Божью. Только что-то ещё очень важное удерживало его здесь на земле. После пострига болезнь, действительно, совершенно оставила его. Три дня отрок схимонах провёл в алтаре храма Воскресения Христова. Стоя на коленях перед престолом, он усиленно о чём-то молил Господа и был не по детски серьёзен и строг. Через три дня он вышел из алтаря и родители, ждавшие долгое время, бросились к нему, чтобы обнять его, но он отстранился от них:" Я теперь не ваш, а Божий", - после чего он перекрестил их и сказал: "Господь укрепит вас, и вы не будете сильно скорбеть, у вас ещё будут дети кроме меня и вы утешитесь". Выйдя из храма, он перекрестил город на все четыре стороны и сказал собравшимся жителям: "Господь меня поставил вашим заступником, всё что не попросите у Господа через меня, вам будет. Я отныне хранитель вашего града".

После этих слов лицо отрока схимонаха стало бледнеть, покрылось испариной, и он упал на землю без сознания. Его охватила сильная лихорадка, называемая в народе "огневицей". Проболев день и не приходя в сознание, отрок схимонах Боголеп скончался - 10 августа 1654 года, семи лет от роду[7].

Родители его сильно скорбели о нём телесно, но душа их радовалась. Они понимали, что Господь одарил великой милостью их сына - перед кончиной он принял ангельский чин - великую схиму. К тому же и последние слова схимонаха Боголепа не выходили у них из памяти, они верили им. Со временем эти слова исполнились, Бог послал им ещё много детей кроме Бориса. А пока, пребывая ещё в Чёрном Яру, они велели погрести их сына не на кладбище, а возле церкви, с левой её стороны, чтобы каждый день видеть его могилку из своих окон.

Так закончилась земная жизнь отрока схимонаха Боголепа, но с ней не закончилась духовная его связь с городом Чёрным Яром. Черноярские жители помнили слова Боголепа, что он будет их вечным предстателем пред Престолом Божьим, и это предсказание, действительно, вскоре стало сбываться. В 1670 году разбойник и противник Божий казацкий атаман Степан Разин поднял бунт на Волге. Под городом Чёрный Яр, благодаря измене многих стрельцов, он сумел одолеть царское войско. Сдался атаману и город Чёрный Яр. Не пощадил Разин черноярского воеводу - он и многие служилые люди, не желавшие подчиняться разбойнику, были по его приказу замучены. От этой то измены черноряской и началась разбойничья слава разинцев, но здесь же, под Чёрным Яром, она и закончилась. В 1671 году уже после казни Разина атаманом над бунтовщиками стал Фёдор Шелудяк.

Потерпев сокрушительное поражение под Самарой, Шелудяк отчаянно бежал к Астрахани, видя только в её стенах своё спасение. По дороге разбежалось всё его войско, и он насильно забрал с собой в Астрахань всех черноярских жителей, надеясь ими укрепить астраханский гарнизон.

Из Москвы же шёл за ним следом с царским войском воевода боярин Иван Богданович Милославский. По прибытии в Астрахань, Шелудяк стал раскаиваться, что не сжёг города Чёрного Яра, опасаясь того, чтобы московские войска не сделали из него для себя хорошее укрепление.

Поэтому послал он из Астрахани оставшихся верными бунтовщикам татар с приказанием: совершенно разорить и сжечь город. Когда татары приблизились к Чёрному Яру, то увидели, что городские ворота все заперты, а город будто приготовлен к обороне. Чёрный Яр казался совершенно пустынным, только на городской стене они увидели молодого отрока в монашеском одеянии.

Он ходил по стене, будто проверял невидимых ратников и с запрещением говорил татарам: "Уходите, окаянные отсюда, не сможете вы сотворить этому городу зла, потому что Господь, Бог мой, поставил меня стражем месту сему". Татары не испугались этого запрещения и приготовились к штурму города, только они приблизились к стенам его, как были поражены внезапной слепотой. В ужасе они стали кричать и звать друг друга на помощь, а когда поняли, что ослепли они все, то повернули своих коней вспять и понеслись прочь от города. Через две версты глаза их открылись и они снова стали видеть, как прежде. Изумленные этим необыкновенным случаем татары не решились больше приступать к Чёрному Яру. Возвратившись в Астрахань, они рассказали Шелудяку о происшедшем с ними, объявив, что город охраняет Божья сила в виде юного отрока - монаха. Шелудяк не поверил их рассказам и сильно разозлился, думая, что татары его специально обманывают, желая передаться царскому воеводе. Тогда он посылает в Чёрный Яр самых верных и преданных ему донских казаков, отдав им такое же приказание - разорить и сжечь город. Казаки, приблизившись к Чёрному Яру, увидели тоже самое - приготовленную к обороне крепость и молодого инока, ходящего по стенам. Бросились они на штурм и тут же ослепли. Мгновенно в памяти у казаков всплыло рассказанное татарами, и они понеслись прочь от города, вспомнив и о Боге, и о Божьей Матери, и о святых угодниках. Долго они просили у Бога прощения, пока зрение к ним не вернулось. В Астрахани они всё рассказали атаману. Шелудяк тогда понял, что неспроста всё это - Господь отвернулся от мятежников, и не будет им Божьей помощи в их злодейском деле. Поняли это и астраханцы. А черноярские жители, насильно уведённые Шелудяком в Астрахань, узнав о случившимся, возрадовались и прославили Бога и своего заступника – отрока схимонаха Боголепа. Черноярцы верили, что по его святым молитвам Господь сохранит их град, а вскоре поможет и им вернуться домой. Тем временем воевода Милославский вступил с войском в Чёрный Яр. Нашёл он город совершенно пустым, так что не было в нём ни одного человека. Когда воины вошли в храм, то увидели перед образом Воскресения Христова горящую свечу и открытые двери с левой стороны, там где был погребён отрок схимонах Боголеп. Все сильно удивились этому. После освобождения Чёрного Яра, Астрахань добровольно сдалась воеводе Милославскому. Астраханцы после чудесных событий в Чёрном Яру не хотели больше поддерживать противников Божьих, с которыми воевал Сам Господь через угодника Своего, отрока схимонаха Боголепа. Так без кровопролития, по милости Божьей завершился страшный разинский бунт.

Следующий раз отрок схимонах Боголеп сохранил свой город от беды в 1689 году. В это время царствовали на Руси цари Иоанн и Пётр Алексеевичи, а над ними за их малолетством была регентом (опекуном) сестра их Софья Алексеевна. Ближний боярин князь Василий Васильевич Галицын был отправлен царевной воевать в Крым, а в отместку кубанские татары, подданные крымского хана, набросились на русские земли, оставшиеся без охраны сильного войска. Одним из первых на их пути оказался Чёрный Яр, имеющий очень маленький гарнизон. Предвкушая лёгкую победу, татары со всей своей силой изготовились на приступ. Вдруг на поле против себя они увидели молодого отрока в монашеском одеянии, подъехавшего к ним на белом коне. Он, называя себя стражем и хранителем города, посланным от Бога, с запрещением говорил, что бы они не причиняли городу никакого зла: "Если дерзнёте на град сей, то злою смертью погибнете". На татар от этого напал великий страх, и они повернули вспять, оставив всякие замыслы о войне.

После столь дивной помощи жители Чёрного Яра решили возблагодарить своего заступника отрока схимонаха Боголепа устройством на его могиле особой часовни. Здесь ему стали служить панихиды по желанию горожан. А вскоре произошло ещё одно замечательное событие, прославившее нового угодника не только в черноярских приделах, но и по всей астраханской земле.

В 1695 году при астраханском митрополите Савватии служил в Астрахани в храме Рождества Пресвятой Богородицы священник Иоанн. Был он искусстным иконописцем. Долгое время он страдал от глазной болезни и вот, однажды ночью, он видит такой сон: явился ему молодой благообразный отрок в схимническом одеянии и приказал написать свой образ на доске. Образ этот он велел отвезти в город Чёрный Яр и поставить в особо построенной возле храма часовне. За это благое дело отрок схимонах обещал священнику исцеление. Иоанн, проснувшись, долго изумлялся дивному видению и решился незамедлительно приступить к делу. Лишь только он начал левкасить доску, как тотчас же почувствовал облегчение от своей болезни. Болезнь вскоре совершенно прошла, но, выздоровев Иоанн по нерадению прекратил работу. Через год он снова заболел прежней болезнью, и ещё сильнее чем раньше. Начал он раскаиваться в своём нерадении, сознавая, что болезнь к нему вернулась из-за того, что не выполнил он повеление дивного отрока схимонаха. Этой же ночью представилось ему новое видение. Тот же отрок явился ему, говоря: "Как меня видишь, так и напиши, если же этого не сделаешь - будешь страдать ещё хуже прежнего." На другой день священник Иоанн пошёл к митрополиту Савватию и рассказал ему обо всём случившимся с ним. После этого он просил владыку дать ему благословение написать образ дважды явившегося отрока Боголепа и отвезти этот образ в Чёрный Яр.

Иоанн исполнил это повеление к великой радости черноярцев, обретших для себя образ горячо ими почитаемого угодника Божья. Икону схимонаха Боголепа положили на гробницу, над отверстием, через которое можно было видеть сам гробик отрока. Сверху образ покрыли пеленою, которую открывали только во время служения панихид. После кончины блаженного митрополита Савватия в 1696 году приемник его, митрополит Сампсон, много слыша о дивных чудесах отрока схимонаха Боголепа, пожелал и в астраханских храмах иметь иконописное изображение этого святого угодника.

Для чего образ, написанный отцом Иоанном, с великим благоговением взяли из часовни и привезли в Астрахань, здесь с него было сделано несколько списков. После этого образ снова вернули в город Чёрный Яр.

Благодатная же помощь, оказываемая черноярским жителям и самому городу Чёрному Яру по молитвам отрока схимонаха Боголепа, не оскудевала. В Чёрном Яру в описываемые времена жил малороссиянин Герасим, глухонемой от рождения. Пришлось ему однажды за малолюдством в городе нести ночную стражу на городской башне, называемой Кликуша. Посреди ночи вдруг заблестал вокруг башни свет, и предстал перед Герасимом отрок "светлозрачен" в образе монаха. Герасим содрогнулся и сотворил на себе крестное знамение, явившийся же ему отрок не исчез, но, подойдя к нему, сказал: "Не бойся и приклони голову твою." Герасим послушно наклонил голову и отрок поставил ему в уши две зажжённые свечи, а сам тотчас же сделался невидим. Герасим, подняв голову, вдруг нашёл, что слышит и может разговаривать.

Утром жители Чёрного Яра удивились тому, что глухонемой от рождения вдруг заговорил и стал хорошо слышать. Но более всего они удивились его рассказу, по которому поняли, что исцелил Герасима отрок схимонах Боголеп. Все прославили Бога и Его святого угодника.

Вскоре святой отрок снова спас город Чёрный Яр от нападения кочевников и полной его гибели. Страшным событиям предшествовали грозные небесные знамения, предупреждавшие жителей города о надвигавшейся опасности. 1 апреля 1711 года человек двадцать черноярских жителей ночью недалеко от города ловили на Волге рыбу. В 7 часов ночи увидели они над городом свет, подобный пламени, из которого исходили огненные искры. Несколько часов этот пламень колебался то в одну, то в другую сторону, вверх и вниз. Ловцы думали, что горит сам город, и поспешили в него, но никакого пожара в городе не было. Рассказали они об увиденном воеводе, священникам и всем жителям города, чем привели всех в сильное смущение. У всех на устах был один вопрос: «Что же это означает?» Одно было ясно - что-то недоброе грозило городу и его жителям. Тогда они все: и воевода, и священники, и все черноярцы - и стар, и млад - собрались в церкви Воскресения Христова для совершения молебного пения Господу, прося Его отвратить свой гнев и помиловать город и его жителей от неведомой напасти.

Спустя немногим меньше месяца, 25 апреля этого года, одной расслабленной на ноги женщине, убогой вдове по имени Ирина, было видение. Ночью, когда она стала засыпать, явился ей молодой светлозрачный юноша в монашеском одеянии. Этот юноша спросил её: "Спишь ли, Ирина?" Женщина, оцепенев от страха, ничего не отвечала.

Явившийся отрок спросил её второй раз и третий, после чего сказал: "Иди и поведай воеводе, священникам и всем жителям города, что на город сей и на людей, живущих в нём, за преумножившиеся их беззакония и грехи насылается гнев Божий - идут с северной стороны татары, чтобы взять город, и они уже близко», - сказав это, отрок схимонах велел ей,- «пусть все жители соберутся в церковь, покаяться и совершат в ней молебное пение, со смирением и слезами вознесут свои молитвы Господу о заступлении и помиловании, если же они не исполнят этого и не покаются, то татары разорят весь город и одних возьмут в плен, а других перебьют. Польётся тогда сильно кровь христианская". Когда отрок, сказав это, исчез, Ирина приподнялась на постели, помолилась Богу и долго сидела в раздумье - что ей делать? Пойти она не могла - ноги её давно не ходили. Да и само видение её сильно смущало. От Бога ли оно? Наконец, она решила оставить всё как есть и легла спать. Видение снова повторилось в ту же ночь, и опять Ирина была в страхе и сомнении, но идти она не решалась. Она не сомкнула больше глаз, но в эту ночь уже ничего не увидела. Последующие три дня тоже было спокойно, и Ирина решила, что всё это ей приснилось. На четвёртую ночь явился ей отрок-схимонах не в сонном видении, а наяву, и приказал ей с большой строгостью исполнить то, что он говорил ей прежде. К этому он прибавил, чтобы жители держали в городе постоянную стражу и не выходили за его стены: «Если ты не расскажешь, - говорил он ей, -то сильно пострадаешь от этого. Я же от вас отойду и не смогу жить у вас в городе.» Тотчас после этого видения Ирина встала с постели и начала ходить. Еле дождавшись утра, она поспешила пойти к воеводе и рассказала ему о виденном. Рассказала она и священникам, и всем жителям города, которые пришли от этого в сильный страх. Все собрались в церкви и стали служить молебен Всемогущему Богу и Господу нашему, Иисусу Христу, и Пречистой Матери Его, Приснодеве Марии, и угодникам Божиим. Все, преклонив колени, молились со слезами: "О! Владыка Вседержителю, Господи Иисусе Христе, виждь смирение наше и призри милосердным Своим оком на люди Своя, иже Твоей десницею сотворени суть и кровью Твоею искуплени от работы дьявола, прости нам содеянное нами согрешение и не помяни наших беззаконий, яко милосерд еси Ты, Бог наш, разве Тебе иного не имамы, внуши глас молитвы нашея в час сей и отврати Свой гнев праведный, обрати лице Свое на нечестивые варвары и даруй нам на оные супостаты победу и одоление, молитвами Пречистыя Своея Матери и всех святых Твоих, благоугодивших от века. Аминь."

После этого всеобщего моления жителей черноярских, Господь помиловал их по молитвам преподобного схимонаха Боголепа и отвёл от них грозящую им погибель. Как выяснилось позже, кубанские татары накануне этих событий пленили одного черноярского жителя и начали сильно пытать его, так что повредили жилы у его ног. Они усиленно допытывались, с какой стороны им легче напасть на Чёрный Яр. Не выдержав мучений, несчастный объявил своим мучителям, что легче всего напасть с северной стороны - там их никто ждать не будет. В беспамятстве он указал также где хранится оружие и заявил, что прежде всего надо напасть на воеводский дом, а взяв его, не трудно будет овладеть и всем городом. Уверенные в своей победе татары во множестве своего войска, подступили к городу. Это случилось в ночь на 30 апреля 1711 года, сразу же после молебна, отслуженного черноярцами в Воскресенском храме. Татары приставили лестницы к северной городской стене и взошли по ним так тихо, что страже послышался только какой-то шум, пронесшийся через стену. Ночь была тёмная и ворвавшиеся в город, невидимые стражей, стали бегать по его улицам. Внезапно татары увидели сильный свет над храмом Воскресения Христова и с дикими криками, как-будто они уже овладели городом, устремились на него. Часть татар направилась к храму, а часть к дому воеводы - Михаила Ивановича Бакунина. Воевода вместе со своими людьми затворился в доме и мужественно оборонялся. Татары же стали бегать вокруг дома, стараясь проникнуть в него. Они начали стрелять в него огненными стрелами, пытаясь поджечь, но безрезультатно. Пытались поджечь они и сам город, но и здесь у них ничего не получалось. Какая-то невидимая сила постоянно мешала им и татары совершенно ничего не могли сделать. Та часть из их воинства, что устремилась к храму на свет, нашла около церкви стоящего молодого отрока в монашеском одеянии. Он повелел им немедленно уходить из города, иначе все они будут истреблены. Татары же начали стрелять в храм и в самого отрока огненными стрелами и тут сильный свет, исходивший от церкви, стал поражать их внезапною слепотою. Они в ужасе стали бегать по городу, вселяя панику в остальных своих соплеменников. В это время кто-то ударил в набатный колокол и большая часть жителей города проснулась. Люди похватали какое им попалось под руку оружие и бросились к воеводскому дому, где шло основное сражение. Тут ночная темнота сыграла злую шутку с татарами – они, не различая жителей города от своих, пропустили черноярцев к воеводскому дому. Горожане, собравшись вместе, окружили татар и стали биться с ними. Священники же, старики, женщины и дети, не принимавшие участие в битве, собрались все в храме и молились Богу, прося Его со слезами о помиловании. В это время Господь отнял силы у кочевников и они обратились в бегство. Бросая оружие, снаряжение и верёвки, которыми они собирались вязать черноярцев, татары побежали обратно к своим лестницам. Воодушевлённые победой горожане гнались за ними, многих побив и многих взяв в плен. Даже уже вырвавшись из города, татары стремительно, со стонами бежали от него, перегоняя друг друга. Бежали они так версты с три, гонимые какой-то невидимой силой.

В эту ночь, когда татары напали на город, из Царицына, вниз по Волге плыли двадцать человек солдат. Приблизившись к Чёрному Яру на одну версту и не приставая к берегу, они бросили в воду котву (якорь). После чего они легли спать, поставив одного на стражу. Ночью дозорный услышал со стороны города сильные вопли татар, стрельбу и звук от оружия. Он взглянул на город и увидел над ним свет, исходивший будто от множества зажжённых свечей. Солдат содрогнулся и разбудил своих товарищей. Все встали и стали смотреть на город, над которым сиял свет. Вдруг столп света сдвинулся с места и пошёл к северу, куда переместился шум и вопли татар. Слышно было, как татары бежали из города, а столп света следовал за ними, будто прогоняя их.

На другой день татары снова ополчились и с великим криком поскакали к городским стенам. Видимо они желали навести страх на горожан, но черноярцы дали им такой отпор, что нападавшие больше нерешались атаковать и ушли в свои становища. Впоследствии русские пленники, возвратившиеся из татарской неволи рассказывали, что когда татары вернулись домой из этого похода, они говорили о каком-то светоносном воинстве, встретившем их у стен города во время второго штурма. Предводительствовал этим воинством молодой отрок в монашеском одеянии и они, татары, обратились в бегство не столько от стрел и пуль черноярцев, сколько от ужаса, объявшего их при виде этого воинства. Татары клялись больше никогда не приближаться к стенам Чёрного Яра.

Действительно, по милости Божией, казанские татары после этого злосчастного похода не решались больше нападать на город Чёрный Яр и причинять его жителям какие-либо неприятности. Устрашившее их небесное воинство во главе с отроком схимонахом Боголепом надёжно защищало город, ограждая его от всякой беды и напасти. Вскоре черноярцы ещё раз смогли убедиться в этом. 2 мая 1711 года, на память перенесения мощей страстотерпцев князей Бориса и Глеба, произошло здесь ещё одно дивное событие.

В этот день на ночной страже стояла убогая вдова Евдокия, так как по малолюдству жителей города дежурить ночью приходилось и женщинам. Постояв какое-то время, Евдокия покинула свой пост и пошла домой, где помолившись Богу, легла спать. Во сне она увидела явившегося к ней "светлозрачного" молодого человека в образе монаха, который сказал ей: " Евдокия, встань и иди на стражу ночную,- после чего прибавил,- не бойся супостат, я вам помогу." Евдокия, проснувшись, изумилась такому видению и, сотворив на себе крестное знамение, встала и опять пошла на ночную стражу. Здесь, стоя на городской стене, она снова увидела светлозрачного отрока, но уже наяву. Он сидел на белом коне и разъезжал около города. А по городским стенам вокруг неё вдруг встало множество народа, который кланяясь этому отроку, восклицал: "Помози нам против супостатов - окоянных варвар". Рано утром Евдокия пришла в церковь, где объявила о своём видении священникам. А потом, когда по городу прошла молва, и народ стал собираться к храму, она и всем жителям города рассказала всё, что с ней было ночью. Все черноярцы поняли, что Господь призывает их через это видение непрестанно обращаться за помощью к отроку-схимонаху Боголепу, который всегда защитит от нападения всякого супостата. В часовне на могиле отрока-схимонаха, по желанию жителей города, священниками была отслужена панихида, и все прославили Господа и посланного от него заступника, преподобного Боголепа. Только вскоре проверил Господь веру черноярцев, послав им тяжкое испытание. Враг рода человеческого, дьявол, видя с какой любовью почитают черноярцы, да и жители многих других окрестных земель отрока-схимонаха Боголепа, решил и саму память об этом святом угоднике искоренить из сердец человеческих. Для этого он воспользовался обстоятельствами того времени, во многом смутного для церкви Православной. В те годы на Руси царствовал государь Пётр Алексеевич, называемый также Петром I или Петром Великим. Желая укрепить государство Российское, он, видя благополучие и процветание некоторых стран европейских, решил провести на Руси реформы, чтобы переустроить её по примеру этих стран. Некоторые реформы, как, например, военная помогли выиграть длительную северную войну со шведами и обрести выход к Балтийскому морю. Но некоторые реформы вызвали в народе только смуту и нестроение, как, например, указы о бритии бород и ношении немецкого платья. Пытаясь перекроить Россию на западный манер, царь Пётр не обошёл стороной и Церковь. Западные страны, прельщавшие царя своими порядками, имели у себя протестантскую веру. Петра привлекали к себе некоторые протестантские традиции и он, оставаясь православным христианином, попытался перестроить русскую церковь на западный лад. В первую очередь это касалось борьбы с так называемыми суевериями, многие из которых составляли древние и благочестивые обряды Православной церкви. Так издано было запрещение "привешивать к образам привесы, то есть золотые и серебряные монеты и копейки, и всякую казну, и прочего приношенного". Одной из главных причин данного указа было то, что это явление могло не понравиться иностранцам и вызвать от них нарекание. К счастью, этот благочестивый обычай благополучно пережил царя Петра и существует поныне. 22 февраля 1722 года был издан указ, чтобы в "Москве и в городах из монастырей и приходских местных церквей, ни с какими образами к местным жителям в домы отнюдь не ходить. Если же кому какое обещание, тот сам бы приходил в монастыри и церкви по обету". Этим указом пытались упразднить древний обычай ношения чтимых икон по домам верующих. 28 февраля открылись гонения на колокола: "Во всех всероссийского государства монастырях колоколов не делать из казны монастырской, а еже-ли есть разбитые, то и тех без повелительного указа Святейшего Синода не переделывать и в строение тех колоколов чрез собирателей-прошаков денег и прочаго не сбирать и нигде не просить." 28 марта 1722 года вышел указ, вызвавший наибольшее изумление и возмущение православных. Указ этот запрещал часовни, которыми на Руси любили отмечать знаменательные чем-либо места. В то время на каждом перекрёстке, на торжищах, на городских вратах и в других людных местах стояло множество чтимых икон, пользовавшихся большим почитанием у верующих людей. Над иконами делали небольшой навес, уберегавший их от непогоды, и всё это сооружение представляло вид небольшой часовенки. В таких миниатюрных часовенках постоянно горели свечи, местные жители постоянно приглашали священников для служения перед иконами молебнов. Всё это по мнению указа было недопустимо, так как «...делающие подобные действия чинят православным церквам презрение, а инославным дают причину укорительнаго на благочестие порицания.» Осудив существование«...построенных на торжищах и в перекрёстках в сёлах и в других местах часовен», - указ определял: «Пред выше упомянутыми вне церквей стоящими иконами мольбы и свещевозжения, тамо безвременно и без потребы бываемая весьма возбранить; так же и часовен отныне в показанных местах не строить и построенные деревянные разобрать, а каменные употребить на иные потребы тем, кто оные строил"[8].

Вскоре, после опубликования этого указа император Пётр Первый отправился в персидский поход. Путь его лежал вниз по Волге в Астрахань и в. начале июля 1722 года царская флотилия достигла города Чёрный Яр. Сойдя на берег, Пётр посетил воеводский дом и соборную церковь Воскресения Христова Увидев около храма деревянную часовню, он вызвал к себе местного священника Афанасия и гневно стал его спрашивать о назначении этой часовни. Афанасий, убоявшись гнева великого Государя, находился в большом страхе и трепете и едва что мог вкратце рассказать. Император зашёл внутрь часовни, где на могиле отрока-схимонаха Боголепа лежал его образ, покрытый пеленой. Осмотрев часовню, он вышел и приказал священнику закрыть её, и паннихид на могиле отрока не служить.

Среди черноярских жителей сохранилось устное предание, повествующее об этом событии. По их словам, Пётр спустился по лестнице в сам склеп, где лежал гроб схимонаха Боголепа. Там он увидел пещеру, выложенную белыми камнями и усыпанную белым песком. Посреди пещеры стоял маленький гробик, на котором лежал образ, изображающий маленького мальчика в одежде схимника. Пётр приказал открыть гроб, но никто из сопровождавших его лиц не решился это сделать. Тогда он сам приподнял крышку гроба, с любопытством заглянув внутрь. Но из гроба, по преданию, вышло пламя, от чего Пётр упал без сознания. Достоверно это предание или нет, но пещера, где лежал гроб Боголепа действительно существовала, камни из гробницы долгое время хранились в храме. После посещения Чёрного Яра Пётр Первый прибыл 19 июля в Астрахань и, посетив в тот же день астраханского епископа Иоакима, высказал ему своё неудовольствие по поводу существования в Чёрном Яру упомянутой часовни. Это, по мнению императора, никак не согласовывалось с вышедшим 28 марта указом Священного Синода[9].

На следующий день, 20 июля, в Астраханском духовном приказе был записан следующий именной указ императора Петра: "Всепресветлейший Державнейший Пётр Великий Император и Самодержец Всероссийский приказал по именному своему Императорского Величества указу в городе .Чёрнояре построенную часовню, в которой погребён схимонах Боголеп сломать и оного схимонаха гробницу сломав, сравнять с землёй." На основании этого указа 22 июля из Духовного приказа послан был через губернскую канцелярию в Чёрный Яр закащику[10] попу Афанасию указ, где говорилось: "И как сей Его Императорского Величества указ получишь и тебе вышеписанную часовню сломать, употреблять лес в приключившееся какое-то церковное строение, а оную гробницу сломав сравнять ровно с землёю и панихиду впредь по нём не петь, но образы из оныя часовня вынять и поставить в церкви в удобном месте… И закащику попу Афанасию учинить о том по тому Его Императорского Величества указу непременно во всякой скорости, под опасением взятия немалого штрафа." Как ни скорбно было для черноярцев, но часовню над могилою чтимого ими угодника Божия сломали. Над могилою уничтожили всякую видимость гробницы, сровняв её с землёй. Вот донесение закащика попа Афанасия епископу Иоакиму в ответ на указ из Астраханского Духовного приказа: "Великому Господину Преосвященному Иоакиму епископу Астраханскому и Терскому. Сего 1722 года июля 22 дня Всепресветлейший Державнейший Император Всероссийский Пётр Великий, Отец Отечествия Государь Всемилостивейший, указал по именному своего Императорского Величества указу из Астрахани из Духовного Приказу, за приписанием старосты Поповского Бориса Кузьмина, в городе Чёрнояре построенную часовню, в которой погребён схимонах Боголеп, сломать и оного схимонаха гробницу сломав же сровнять ровно с землёю и панихид о нём впредь отнюдь не петь… И по сему Его Императорского Величества указу выше писанную часовню и гробницу сломал и с землёю сровнял и панихид не поем. Закащик поп Афанасий Иванов, Бога моля и челом бью." Образ отрока схимонаха Боголепа поставили в церкви Воскресения Христова, но вера от этого в святость отрока у жителей города нисколько не убавилась. Как ни старался дьявол своею хитростью отнять у людей память о святом, это ему не удалось. Не разрешали черноярцам служить панихиду на могиле схимонаха Боголепа, так они заказывали их по своим родным и близким усопшим, и по дороге на кладбище уговаривали священников послужить у Боголепа. Священники с опаской, но соглашались. Поначалу побаивались коменданта черноряской крепости Дурново, но и он, расположившись сердцем к святому, опускал глаза на происходящее. Вскоре же произошло событие, снявшее всякие запреты с имени схимонаха Боголепа.

4 сентября 1727 года появилась в Астрахани чума или вредительная язва, как её называли в народе. Продолжалась эпидемия до 6 сентября 1728 года - ровно год. И за это время в городе от неё скончалось 18 тысяч человек. При первых известиях о появлении чумы в Астрахани жителей Чёрного Яра объял ужас. Они сильно опасались, что эта болезнь проникнет и к ним. Страх их усилился, когда в начале 1728 года скоропостижно скончались четыре человека. Хотя умерли они вовсе не от "язвы", но этот случай сильно напугал горожан.

Комендант Чёрного Яра, князь Василий Алексеевич Долгорукий устроил в городе карантин, продолжавшийся до 1730 года. В это время священники совершали всенародные молебны, устроен был крестный ход вокруг города и в самом городе. Горожане со слезами молились Господу, прося Его умилостивиться и отвратить праведный гнев Свой. Вспомнили и о разрушении часовни на могиле схимонаха отрока Боголепа. Это, по общему мнению, и послужило главной причиной надвинувшейся беды. Все жители черноярские на коленях припадали к могиле своего

[1] В правление царя Алексея Михайловича, когда и происходили описываемые события, город Черный Яр, как и вся Астраханская губерния, зависели от большого приказа казанского дворца, находившегося в городе Казани. Этот приказ делился на несколько четвертей, т.е. областей.

[2] Верста = 1,0667 км, Советский энциклопедический словарь,1980г.,с.213.

[3] ныне город Волгоград.

[4] Записки дона Хуана Персидского в книге «Каспийский транзит» 1996г., т.1 с 213

[5] миля=1,609км., Советский энциклопедический словарь, 1980г., с815.

[6] Путешествие Адама Олеария в книге «Астраханский Сборник»,выпуск 1, Астрахань 1896г,с71

[7] 1)В отношении года кончины схимонаха Боголепа существовали немалые расхождения. В рукописных сказаниях о его жизни, хранившихся у многих жителей Черного Яра, указывался то 1654, то 1669 год. В сочинении «Обличение неправды раскольнической» годом кончины указан 1632год. Эта дата почему-то многими церковными историками в 19 веке принималась на веру, но она совершенно не верна. Более достоверна первая дата-1654год, и тому есть подтверждение. В соборном архиве хранилась грамота, где сообщалось, что «12 апреля 7162 (1654)года воевода Черного Яра Яков Ушаков послал в Астрахань к боярину и воеводе Ивану Петровичу Пронскому, да стольнику князю Василию Богдановичу Волконскому, да дьякону Василию Ивлеву, да Василию Герасимову двух выходцев от калмыцких людей – от которых один калмык изъявил желание принять крещение, а другой - татарин, окрещенный еще в малолетстве, по случаю долговременного пребывания в плену оказался не твердым в православной вере, и потому нуждается в наставлении и поучении в истинах ея». Из этой грамоты видно, что воевода Я.Л.Ушаков, действительно, историческое лицо, и в 1654году он был воеводою в Черном Яру, как раз в год кончины его сына – отрока схимонаха Боголепа. Подтверждение этой даты может служить и то, что эпидемия чумы, во время которой скончался Боголеп, началась в 1654 году и продолжалась около года. Случаев других чумных эпидемий в близлежащие годы не известно.

[8] Цитируется по книге Е.Поселянин «Русская Церковь и русские подвижники 18 века.», Санкт-Петербург, 1905 год, стр.17-19.

[9] Существовало мнение, что гнев императора Петра вызвало будто почитание схимонаха Боголепа старообрядцами. Действительно, старообрядцы причисляли его к святым, прославленным Церковью. В книге «Обличение неправды раскольнической», напечатанной в 1745 году, в главе 6 «О песне «Аллилуйя»» на стр.111 в «святых Богопрославленных, спасшихся в Российской церкви по соборе» (стоглавом-1551 год) указом Боголеп Черноярский на Волге 7140 (то есть 1632 год – ошибочно названный годом его кончины). После перечисления святых, между которыми значится Боголеп, старообрядцы прибавляли следующее: «толико и таковы и паче сих угодницы Божии, иже во время собора и по соборе оном (Стоглавом) в Российстей Церкви спасшиеся и чудесы и знамения и нетлением телес святопочтеннии и Богопрославленнии…». Но скорее всего, почитание старообрядцами Боголепа не явилось настоящей причиной сноса его часовни, тем более, что в указе Петра Первого ни где не говорится о запрете его почитания, запрещалось лишь служение паннихид на его могиле, но иконы его не уничтожались, а лишь убирались в церковь. Даже если допустить, что это как то влияло в деле сноса часовни, то лишь как дополнительная причина. Почитание древнерусских святых старообрядцами не могло никак повлиять на их доброе имя. Известен лишь один случай запрета на почитание преподобной Анны Кашинской, но в 1908 году почитание этой святой было восстановлено.

[10] Заказщиками в конце 17 века и 1-ой половины 18 века называли священнослужителей, выполнявших обязанности благочинных.