Мое мнение: надо проигнорировать полностью все эти запреты и в назначенный день и час выходить на Крестный ход. Будут разгонять-снять на видео и поднять эту темму в СМИ. Будет трудно, конечно. Но мирное время прошло, и ход теперь будет действительно КРЕСТНЫЙ в полном смысле этого слова, требующий определенной силы духа. Бить даже могут. Господь крест за нас понес и мы должны.

Обозревая интернет - СМИ. Церковные вопросы

Сообщений 181 страница 210 из 252

Поделиться18222.10.2013 20:43

Мое мнение: надо проигнорировать полностью все эти запреты и в назначенный день и час выходить на Крестный ход. Будут разгонять-снять на видео и поднять эту темму в СМИ. Будет трудно, конечно. Но мирное время прошло, и ход теперь будет действительно КРЕСТНЫЙ в полном смысле этого слова, требующий определенной силы духа. Бить даже могут. Господь крест за нас понес и мы должны.

Слова истинного христианина.

Поделиться18325.10.2013 14:07

Наследие митр. Антония Сурожского в надежных руках

Вчера почитатели митр. Антония Сурожского почтили память этого крупного «православного» модерниста очередным беспредметным диалогом.

Духовное наследие митрополита Антония Сурожского обсудили в центре "Покровские ворота"В униатском центре «Покровские ворота» в Москве собрались: о. Алексий Уминский, главный редактор портала «Богослов.Ru» о. Павел Великанов, телеведущий Александр Архангельский, член совета фонда «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского» Елена Садовникова, Ксения Лученко, Елена Утенкова-Тихонова и главный редактор издательства «Никея» Владимир Лучанинов.

На вечере были представлены две книги — «Бог: да или нет?» и «Пробуждение к новой жизни», — в нее вошли не издававшиеся ранее труды митр. Антония.

Судя по изложению на сайте «Православие и мир», собравшиеся ничего нового в этих книгах для себя не нашли. Обсуждение вращалось вокруг привычных штампов, которые бытуют едва ли не с начала 60-х гг.

Это легко объяснимо. Во-первых, главные докладчики: оо. Уминский и Великанов, А. Архангельский, К. Лученко и В. Лучанинов не были лично знакомы с покойным митрополитом. Да и какие новые слова можно найти, если чуть ли не по нескольку раз в месяц собираться на разноформатные семинары, конференции и круглые столы в честь митр. Антония?

Мешает свежему восприятию бедной мысли митр. Антония и безоговорочное восхищение его личностью. Так и на этот раз, по мнению обсуждающих, в нем было прекрасно абсолютно всё, и ни одна темная черта не омрачила светлого облика митр. Антония.

Никаких вопросов

У собравшихся не возникает никаких вопросов по поводу воззрений, действий или личности митр. Антония.

О. Павел Великанов стереотипно отмечает: Это была духовно вызревшая личность, которую не вводила в ступор фраза: „Мы с Вами не согласны“.

С одной стороны, это действительно так. Митр. Антоний, не дрогнув, отвергал любые возражения и даже свидетельства Евангелия, если они не легли ему на сердце, и предписывал этот способ общения и чтения Писания всем остальным.

Он мог выйти на воскресную проповедь и сказать прихожанам: Сегодняшнее Евангелие никак не отозвалось в моем сердце, а потому я не могу ничего вам сказать.

В одном месте митр. Антоний Сурожский рассказывает о том, как следует читать Евангелие. Это очень показательный фрагмент, и он проливает свет на то, почему митр. Антоний не смущался никакими возражениями и обличениями:

Он советует:

читать Евангелие как бы в духе свободы, то есть с готовностью сказать: это я могу принять, этого не могу принять; это я понимаю, этого не понимаю! – а не стараться воображением создать картину, которой нет на самом деле…

Очень часто люди читают Евангелие и отмечают в нем всё, что их обличает, что как бы выявляет их греховность или неправоту. Я думаю, что от этого никакой пользы не бывает; это только вгоняет в отчаяние. Когда на себя смотришь и думаешь: не очень-то я приглядный… – это уже довольно плохо; но когда смотришь в зеркало евангельское, и как бы Сам Бог тебе говорит: да ты посмотри, какой ты духовный урод! – тогда действительно не на что опереться. Так что мой совет: читать Евангелие и отмечать всё то, что нас сродняет с ним (О свободе и подвиге // О встрече. СПб.: Сатисъ, 1994. С. 197-199).

Таким образом, внешняя терпимость митр. Антония скрывает за собой самое механическое отбрасывание всех неудобных возражений. Он принимает то, что может принять, и поэтому благодушествует. И он же отвергает все то, что принять не может, и точно также радуется по этому поводу.

Митр. Антоний мог спокойно отмести как несущественную мысль свт. Игнатия (Брянчанинова), которую ему привели. «Но это просто невежливо! Я делюсь с Вами своей мыслью, а Вы мне возражаете: А вот Игнатий Брянчанинов… Так нельзя беседовать. Невежливо!» грозно повторил он,- сообщает О. Седакова.

Открытость, она же равнодушие

Говорили на презентации и об «открытости» митр. Антония Сурожского, под которой обычно подразумевается его религиозный индифферентизм:

Открытость владыки позволяла ему совершенно спокойно общаться с представителями разных конфессий, с агностиками и с атеистами. И при этом он неизменно демонстрировал уважение к собеседнику, даже если тот говорил вещи, неприемлемые для христианского сознания.

Хорошо ли это? В чем корень пресловутой «открытости»?

Телеведущий Александр Архангельский говорил о неслыханном до революции умении митр. Антония вести уважительный и конструктивный диалог. Так ли это? Что значит этот идеологический штамп: «уважительный и конструктивный диалог»? К добру ли это? Ответа нет, как нет и самомалейшей критики своих и чужих суждений. И это, скажем прямо, также есть наследие митр. Антония.

О. Павла Великанова митр. Антоний Сурожский навел на следующие мысли:

В моей жизни была ситуация, когда нужно было сделать серьёзный выбор. И вдруг я понял: особенность нашей жизни в том, что, какой бы выбор я ни сделал, меня будет одинаково продолжать любить Бог. И какую бы глупость я ни свалял, Он сделает максимально возможное, чтобы исправить её последствия, если только я буду хоть немного чувствителен к Его воздействиям.

Мне кажется, у нас есть некое представление о воле Божией как лабиринте, некоей головоломке, сложной задаче, которую мы должны решить. И мы констатируем, что эта задача нерешаема.

А на самом деле жизнь христианина — резонансна. Перед нами стоит цель, но то, как мы её достигнем, — дело личной воли и свободы. У Бога нет какой-то готовой конфигурации моей жизни — это я создаю этот проект, а Бог стоит рядышком. И как любящий родитель иногда Он меня подтолкнёт, иногда — поддержит, иногда — поставит какое-то препятствие. Но Он никогда не будет взваливать меня на плечи и идти вместо меня путь, который я должен пройти сам.

На этом рассуждении довольно легко проследить ход мысли, встречающийся всюду у митр. Антония: от религиозного индифферентизма («какой бы выбор я ни сделал, меня будет одинаково продолжать любить Бог») — к утверждению человеческой самодеятельности («я создаю этот проект, а Бог стоит рядышком»), и наконец — к отвержению помощи Божией, когда вопреки сути Евангельского учения утверждается, что Бог никогда не будет идти вместо меня путь, который я должен пройти сам. Видимо, спасение, которое совершает Сам Бог, уже не находит места в этой системе.

Негативное христианство

Однако не будем преувеличивать незнакомство и равнодушие собравшихся к личности и идеям митр. Антония. Среди собравшихся был человек, который в чем-то незначительном даже развил его идеи. Мы говорим о радикальном модернисте о. Алексии Уминском.

Митр. Антония и о. Уминского роднит своего рода «негативное христианство», которое ничего не обещает и представляет собой прыжок в Ничто в духе христианского экзистенциализма Кьеркегора, почитателем которого как раз является о. Уминский.

О. Уминский говорил вчера о «колоссальной внутренней свободе» митр. Антония. Он правильно видит эту «свободу» в неверии во Христа, или, как на своем жаргоне излагает о. Уминский:

Свобода, которой учил владыка Антоний, связана с большой неуверенностью в себе как христианине. Она не даёт чувствовать себя в Церкви, как в некоем «гарантированной пространстве спасения».

Не нужна оказывается и сознательная вера во Христа как Богочеловека, в другие догматы Церкви. О. Уминский к месту вспоминает Кьеркегора: Вспоминая Кьеркегора, можно сказать, что если Бог — это могущество, разум или хитрость, то такого Бога сложно и страшно не понять. Но если Бог есть любовь, то такого Бога не понимать совсем не страшно.

Пошло в дело известное воспоминание митр. Антония о визите в храм всех религий. А. Архангельский пересказывает:

У владыки Антония есть воспоминание о том, что он был в Индии и несколько часов наблюдал, как усердно молятся индусы в своём храме. И он понял, что индусы так трудятся в своей молитве, что и в ней им, возможно, что-то открывается.

В оригинале место выглядит так:

Это относится даже к языческому миру, потому что человек, который верит в Бога, в конечном итоге верит только в Того Бога, Который существует. Человек, может, Его не понимает, Его образ может быть изуродованным или фантастическим, но когда человек стоит и молится, его слушает только Тот Бог, Который есть. Я вспоминаю, как мы с владыкой Иоанном (Вендландом) в Дели вошли в языческий храм послушать, как люди молятся. Началось это забавно в том смысле, что при входе в храм мы должны были снять башмаки. И мы их сняли, а сторож нас остановил и говорит: “О, не оставляйте свои башмаки здесь. Они же хорошие, украдут! Я их возьму к себе в контору”. И вот с босыми ногами мы вошли в храм. Этот храм посвящен всем религиям, поэтому там отделения, и в каждом отделении люди молились по-своему, а мы переходили из отделения в отделение, становились на колени и молились Иисусовой молитвой. И когда мы вышли, владыка Иоанн мне сказал: “Как замечательно! Все эти люди молятся по-иному, но они молятся единственному Богу, Который есть. Они смотрят на слона, на обезьяну, на корову, потому что это для них как бы зацепка, которую они себе создали, а слышит их только Тот Бог, Который есть” (Миссионерство Церкви // Континент. 2004. № 120).

«В Православии есть что-то холопское»

Вопросы из зала были вполне под стать заявлениям с подиума. Например:

Когда, бывая в России, я общалась здесь с православными, многие из них отмечали, что я не похожа на христианку. В российском православии в последние годы укоренилось что-то холопское — опущенные глаза, засаленные волосы… Меняется ли что-то?

«Конечно, меняется!»- дружно ответили оо. Уминский и Великанов.

В частности, о. Уминский надеется, что период «холопства» успешно преодолен в духе литургического обновления о. Александра Шмемана: У нас на приходах всё чаще начинают рождаться евхаристические общины. Да, пока количество причастников сильно уступает общему количеству пришедших в храм, но, совместно приступая ко Причастию, люди учатся и воспринимать друг друга как родных, близких людей, семью.

Это мы прекрасно понимаем. Ведь если отбрасывать всё для тебя неприятное, то можно вообще с уверенностью смотреть будущее. Правда, к Православию это уже не будет иметь отношения.

Роман Вершилло

Поделиться18425.10.2013 14:19

Холопское,засаленое...эх,гордыня,гордыня,как ты справно служишь своему хозяину.

Поделиться18526.10.2013 20:51

Отец Алексий Плужников совершил свой интеллектуальный теракт

После скандала с кощунственным «пабликом» ВКонтакте слава Герострата и надругательство над трупами привлекло и модернистский сайт «Православие и мир».

Известный своими провокационными заявлениями волгоградский священник Алексий Плужников как нельзя лучше подошел для этой роли. Он сочинил издевательский текст: издевательский и по отношению к погибшим рядом с ним людям, и по отношению к их близким. Про издевательство над верой мы не упоминаем, как о само собой разумеющемся на самом популярном сайте современного православного модернизма.

Приведем текст полностью, поскольку он является полным саморазоблачением о. Плужникова и сайта, который соучаствовал в надругательстве.

Я хочу стать жертвой теракта.

Потому что тогда сразу всё изменится в нашей стране: меня вдруг начнут все любить и заботиться обо мне. Начальники все уровней (включая международных лидеров) станут обмениваться друг с другом соболезнованиями по поводу моей трагедии, выступать по телевидению, делать мужественные лица и воздевать мужественные кулаки в защиту мира.

Я хочу стать жертвой теракта.

Потому что тогда вокруг меня запрыгают на задних лапках чиновники, депутаты, журналисты, общественники, блогеры, священники, добренькие тётечки и дядечки. Мне будут приносить цветы, шоколадки, телеграммы и похлопывать по плечу. Меня так окутают любовью, что меня чуточку затошнит, как тошнит родственников погибших в Волгограде. Но это не страшно: тошнота проходит, зато столько замечательных людей смогут написать в отчёте, что они отлюбили жертву теракта на 128 процентов. Ведь надо думать и о ближних.

Я хочу стать жертвой теракта.

Лучше мёртвый, чем живой. Ведь тогда моим родственникам выделят по миллиону рублей на похороны и поминки, а если я останусь жив и стану инвалидом, то всего лишь по 400 тысяч. Так что лучше вовремя умереть. Ведь тогда будут громче плакать и возлагать цветы, ставить памятники, кресты и часовни, а если я просто останусь безруким или безногим инвалидом, то меня забудут через неделю, когда эфиры телеканалов вновь заполнятся новостями из мира политики и шоу-бизнеса.

Я не хочу стать жертвой ДТП или одним из шести подорвавшихся псковских десантников – такая смерть не солидна и не сделает меня знаменитым, богатым или хотя бы с шоколадкой от дяденьки в строгом костюме, представляющим администрацию n-ного уровня.

Я хочу стать жертвой теракта.

Тогда в больницах исчезнут тараканы, будут уволены все нерадивые главврачи, и выкрашена вся трава под моим окном. Но я не хочу стать жертвой рака, гепатита или сломанной из-за отсутствия канализационных люков ноги, ибо тогда тараканы по-прежнему будут моими соседями по палате, и они будут развлекать меня в ожидании сонной угрюмой нянечки или вечно занятого доктора, потому что у моей мамы не будет денег на отдельную палату и улыбчивых докторов.

Я хочу стать жертвой теракта.

Тогда меня станут охранять омоновцы с суровыми лицами и автоматами наперевес, грозно стоящие на перекрёстках. Ведь я могу тогда быть спокойным, что враги не пройдут, когда начнут прорываться на танках по центральным улицам города. Я могу спать и не беспокоиться за взятки, отмывание денег на беде других. Ведь и дяденькам в погонах нужно кушать и спать спокойно.

Я хочу стать жертвой теракта.

Тогда дети в детских садах будут в безопасности: их перестанут выпускать на прогулку, они будут сидеть в бронированном детсаду, охраняемые воспитательницей Марьей Петровной с базукой. Ведь террористки так и поджидают наших детей именно в палисадничке, они никак не смогут взорвать детский садик, школу или многоэтажку. Слабо им.

Я хочу стать жертвой теракта.

Ибо в мире прибавится так много добра, любви и заботы, что за сверхдолжные заслуги рай будет впоследствии просто переполнен теми, кто принял участие, уронил слезинку, написал статью, сделал фотографию жертв, установил крест или уволил нерадивого главврача. Ещё пару терактов – и Царство Божье воссияет на Святой Руси…

Нет. Я передумал. Я не хочу стать жертвой теракта. Ведь переизбыток слащавого добра ведёт к диабету. А диабет ведёт к облезлой палате в местной больничке и тараканам в супе… Вот такая незадача.

Прекрасной иллюстрацией, деконструирующей этот декадентский дегенеративный текст, служит фото, приложенное редакцией сайта «Православие и мир»:

Цветы на ограждении разделительной полосы неподалеку от места подрыва пассажирского автобуса в Волгограде.

Кощунство ВКонтакте

23 октября депутат Госдумы Михаил Маркелов призвал привлечь к уголовной ответственности одного из создателей соцсети «ВКонтакте» Павла Дурова в связи с размещением одним из сообществ поста о теракте в Волгограде с просьбами о «лайках», передает «Интерфакс».

Надо ставить вопрос открыто: у нас есть фамилия и понимание, кто владеет этим ресурсом — господин Дуров. Необходимо требовать возбуждения уголовного дела. Это экстремизм в чистом виде и вандализм одновременно, — сказал Маркелов в ходе пленарного заседания в Госдуме РФ в среду.

Он отметил, что одно из сообществ «ВКонтакте» разместило пост с фотографией теракта в Волгограде, который сопровождался просьбой поставить «лайки» под постом — таким образом пост распространяется в соцсети. По данным Маркелова, пост набрал более 50 тысяч «лайков».

Город Волгоград потряс страшный теракт, — напомнил парламентарий. — Не сговариваясь, люди шли на донорские пункты и сдавали кровь.

В этот момент на небезызвестном ресурсе «Вконтакте» появляется постер, — продолжил Маркелов, демонстрируя коллегам распечатку. На ней, по его словам, запечатлено явно оскорбительное, даже кощунственное отношение к произошедшему в Волгограде, а также присутствует нецензурная подпись.

Тем временем пресс-секретарь «ВКонтакте» Георгий Лобушкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил сомнение, что публикация о теракте в Волгограде, которую единоросс Михаил Маркелов посчитал экстремистской, является таковой, передает ПОЛИТ.ру.

По его словам, если контент, который вызвал вопросы у депутата, до сих пор не удален с сайта, значит, скорее всего, он не нарушает российские законы. Лобушкин подчеркнул, что все противозаконные материалы оперативно удаляются с сайта, при этом сотрудники соцсети консультируются с юристами.

В.Р.

Поделиться18604.11.2013 19:02

Участников всеукраинского концертного тура "Мы едины" поддержал духовник патриарха

Москва. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - [b]Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин) считает важным всеукраинский концертный тур "Мы едины" для сохранения исторического наследия России и Украины[/b].

"Проходящие концерты - это не только повод вспомнить события 70-летней давности. Это весомый вклад в сохранение нашего общего исторического наследия, переданного нам нашими предками", - говорится в приветствии отца Илия участникам концертов, текст которого поступил в пятницу в "Интерфакс-Религия".

Всеукраинский концертный тур проходит в крупных городах Украины с 19 октября по 9 ноября и посвящен 70-летию начала освобождения страны от фашистов. Организатором мероприятия выступила международная общественная организация "День Крещения Руси". В туре участвуют известные рок-группы, в том числе "Чайф", "Братья Карамазовы".

По словам отца Илия, особенно символичным является то, что концерты проходят в год 1025-летия Крещения Руси.

"Сегодня, Святая Русь - это исторический наш великий и славный щит, который составляет единую славянскую народность России, Украины и Беларуси. Святая Русь - это единая история, это великая культура, это огромнейшее наследие предков и общее славное будущее. Но главное - это исповедание православной веры, которая есть монолитность Святой Руси", - сказано в приветствии.

"От Вас, живущих ныне, зависит сохранение, утверждение и преумножение исторического, культурного и религиозного наследия, а значит, и исторической преемственности, которую Святая Русь не теряла со времен Крещения Руси в 988 году. Сбережение памяти о нашем общем прошлом - это самая главная задача, которая стоит перед нынешним поколением", - подчеркнул священник.

Поделиться18705.11.2013 18:53

Очень хорошая статья:

Порядки старые не новы.

К дискуссии о проекте Межсоборного Присутствия «О подготовке ко Святому Причащению»

Читать по ссылке:

http://blagogon.ru/digest/457/

От редакции: Как стало известно, текст настоящей статьи был отослан автором на сайт Богослов.ру, на котором и должно проводиться обсуждение проектов Межсоборного присутствия и свободная дискуссия по ним, что заявлялось в высоких церковных кругах. Главный редактор сайта прот. Павел Великанов не посчитал возможным опубликовать мнение автора в качестве ответа на публикации церковных либералов по теме подготовки ко Святому Причащению. Отказ был мотивирован следующими словами:

«К сожалению, мы не можем опубликовать предложенный текст прот. Константина по причине отсутствия достаточных обоснований утверждений, выдвигаемых в публикации. Прот. П.Великанов».

Несколько ранее прот. Павел Великанов отказался публиковать на своем сайте статью Николая Каверина «Об отмене Исповеди перед причащением Святых Таин» в рамках открытой дискуссии по предложенному проекту Межсоборного присутствия.

Странная позиция сайта, исключающая всякую полемику и публикующая только статьи представителей либерально-реформаторских взглядов на проблемы богослужебной практики.

Один из комментариев к статье:

прот. Алексий Касатиков 04/11/2013 в 22:40:49

Благодарю о. Константина за очередную глубокую и неоспоримую статью в защиту Православия! Благодарю и за то, что разрешил мои личные недоумения, связанные с обсуждаемым документом «О подготовке ко Святому Причащению». Прочитав его, я испытал ровно те же чувства, о которых пишет о. Константин: "Документ хороший. Документ правильный. По содержанию своему – безупречный. По стилю и форме – вполне приемлемый." Но постоянная настороженность к тому, что исходит от "Межсоборного присутствия" заставляла меня и теперь быть осторожным и не спешить высказываться публично в поддержку документа, показавшегося вполне хорошим - а вдруг и здесь заложен подвох? Это Проект. А вдруг после нашего одобрения его примут, ссылаясь на "поддержку общественности", но с некоторыми "удивления достойными" дополнениями?

Мнение о. Константина убедило в том, что в данном случае произошло чудо - из недр "Межсоборного присутствия" вышел документ (Проект документа), который не несёт в себе скрытого подвоха. Правда, настороженность в адрес самого "Присутствия" не ушла после известия о том, что этой статье было отказано в публикации на Богослове.ру, где и происходит официальная полемика по вопросам документов "Межсоборного присутствия". Казалось бы - статья в поддержку инициативы "Присутствия" - ан нет! Не то следует поддерживать! "Странно это! Странно это!" - только и остаётся процитировать слова легкомысленной песенки в адрес органа, мнящего себя весьма глубокомысленным. Ведь о. Павел Великанов известен своими сетованиями по поводу того, что якобы статьи православных авторов имеют "очень низкий научный уровень"! Правда, своими наукообразными статьями про "синдром выгорания" и т.п. сам о. Павел и подтвердил правоту своих сетований в адрес собственных статей, но ведь перед ним - статья взвешенная и обоснованная (!) вопреки отрицательной резолюции того же о. Павла.

Кажется дух Великого Царя-реформатора Петра витает над нашими невеликими реформаторами и заставляет их исполнять слова нецеремонного монарха: "Писать, дабы дурь всякого видна была". Больше в словах наших реформаторов увидеть пока ничего не удаётся.

Поделиться18805.11.2013 21:21

Писать, дабы дурь всякого видна была".

Поделиться18920.01.2014 13:20

Конец «миссионэра»

http://dsnmp.yomu.ru/konets-missionera/

Опубликовано 19 января 2014 | Автор: Dimitriy

Низвержение неистового миссионера протодиакона А.Кураева – событие не просто знаковое. Не побоимся этого слова, рубежное. И очень поучительное. Можно ли сказать, что нынешнее окружение Патриарха Кирилла, да и он сам очень любит нас, ревнителей православной Традиции, которые все последние годы, получая за то массу заушений, не уставая повторяли, что Карфаген должен быть разрушен, что таким, как Кураев, не место среди профессоров духовных школ? Нет, этого никак нельзя сказать. Именно такие, как мы, с нашей ревностью, а отнюдь не воинствующие поборники «православия–лайт», псевдомиссионерской толерантности к духу мiра сего, стремительно проникающему в Церковь, (то есть такие, как Кураев) все это время пользовались наименьшим расположением церковного «начальства». И что же? Сама ситуация складывается таким образом, что оно, это самое начальство, просто вынуждено, изначально вовсе того не желая, пока еще очень слабо, иногда, но все же следовать нашим рекомендациям. Таково действие Промысла!

Кураев давно привык к безнаказанности, к своему особому положению. Что бы он ни делал, все сходило ему с рук. На протяжении по меньшей мере двух десятилетий он неуклонно и целенаправленно атаковал центральный стержневой смысл веры, кощунствовал, глумился над святынями, третировал людей Традиции, посмеивался над подвижниками, словом, делал работу отнюдь не миссионерскую, а антимиссионерскую, не возгревая сакралитет нации, а как раз напротив – угашая его. Широко разошлись по сети его коронные фразы насчет того, что церковные каноны следует «поцеловать и поставить на полочку», что нужно «побольше спать и поменьше молиться», что вполне позволительно супругам избегать плотского воздержания в самый строгий пост и проч. В историю православной миссии Кураев вошел не богословскими открытиями, а пошлыми анекдотами на сексуальные темы, что разбросаны по его лекциям, как настоящие жемчужные зерна воистину «креативного» мышления. Верхом кураевских безобразий стало глумление над величайшим чудом – схождением Благодатного Огня у Гроба Господня, отрицание коего он в своем обычном лукавом стиле лживо приписал Патриарху Иерусалимскому Феофилу, подстраховавшись от очевидных обвинений.

Поначалу Кураев, при всей неглубокости и вторичности его начетнических текстов, неплохо проявил себя на ниве противостояния оккультной заразе и тесно связанным с ней сектам, получив при этом широкую известность, как грамотный популяризатор тех истин о вере, которые люди мыслящие освоили самостоятельно еще в позднесоветское время, в условиях православного андеграунда. Его книги расходились огромными тиражами; и журналисты хорошо усвоили, что у Церкви есть по меньшей мере одна общедоступная «говорящая голова». Уже тогда смущала заведомая «попсовость» его манеры, установка на массовость, на поверхностный эффект. А также рано проявившаяся способность к мгновенному перекрашиванию в угоду конъюнктуре. Чего стоит его кульбит на 180 градусов во времена, когда впервые православные массы стала очень смущать стремительно продвигаемая сверху «оцифровка» людей при помощи электронных технологий. Свои знания и опыт Кураев всегда мог использовать «как надо», старательно изображая молодого Аверинцева, якобы будучи способным виртуозно доказать все, что угодно. Стала настораживать эта черта, эта склонность к кульбитам. Да и сам он был – ЧЕЛОВЕК–КУЛЬБИТ, выпускник кафедры научного атеизма, ставший проповедником христианских истин, еще не уйдя из соответствующей аспирантуры. И с самого начала шлейфом тянулся за ним злобный навет завистников о «засланном казачке», как-то парадоксально подкрепляемый его непотопляемостью. Сейчас уже поневоле вспоминается, что в Кураеве изначально чудилось что-то ненастоящее, какая-то пародия на религиозных диссидентов 70–80-х годов прошлого столетия, многие из которых заплатили весьма дорогую цену, вплоть до самой жизни (как, к примеру, отец Рафаил Огородников) за свою выстраданную веру.

Но, став нормальным профессором богословия, тружеником науки и духовного просвещения, защитив магистерскую и докторскую работы, поменьше мелькая в медиапространстве, «диакон всея Руси» так и остался бы в памяти большинства, как старательный и грамотный миссионер, просветитель, хотя и звезд с неба не хватая, дающий людям начальный толчок к «правильному» религиозному поиску, начальные знания о вере.

Однако же не привлекала его такая судьба. Было ли это просто чертой характера или обусловлено чем-то еще – мы вряд ли скоро узнаем.

Один весьма почитаемый в народе духовник как-то, помнится, говорил мне, что Кураев так много сделал для борьбы с темными оккультными силами и так не соответствовал взятой на себя роли в практической своей духовной жизни, имел такое немолитвенное, недуховное внутреннее устроение, что скоро просто не в силах оказался противостоять мощной бесовской атаке на него, которая неизбежно последовала.

С определенного момента наш герой стал определенно портиться, стремительно теряя свои положительные черты и безмерно умножая свои гонорары и свой личностный негатив. Когда-то грамотный просветитель, вполне могший стать неплохим преподавателем, все больше повторялся, издавая почти те же книги с небольшими дополнениями и под другим названием, все больше растрачивал себя на дешевый эпатаж и откровенную халтуру, прикрываемую мало чего стоящей, но изощренной демагогией. Именно он стал формировать в обществе стереотип «презумпции невиновности», неприкосновенности всякого, кто назвался «миссионером». Стремительно забывались его просветительские книги, и все больше распространялись рассказы о публичных кощунствах, пошлых шуточках и примитивных сальных анекдотах. Вогнать в краску воцерковленных православных барышень из церковного или вузовского актива (коих зачем-то табунами сгоняли на его лекции), недрогнувшим голосом назвав медицинским термином мужской половой орган или некие всем известные физиологические процессы, попеняв при этом на их, барышень, излишнюю воцерковленность – стало его коронным номером, главной «фишкой» его фирменного стиля. Происходя из элитной интеллигентной семьи, он все больше пошлел, окончательно превращаясь из богослова в шоумена, и в итоге практически совсем переселившись из академической библиотеки со стоящими на полках томами патрологии Миня в виртуальное пространство, на информационную помойку блогосферы. Невозможно не вспомнить здесь известный стишок одной суперизвестной еще с советских времен, стареющей поп-дивы, сочиненный ею про саму себя: «Неприличная артистка, но для рейтинга сгодится».

Однако главная составляющая кураевского успеха – составляющая номенклатурная не давала ему упасть, долго поддерживая на плаву. Именно она позволила ему ловко пропихнуть свой ужасный учебник по «Основам православной культуры», который многие специалисты тогда же назвали «сдачей» этой самой культуры по всем направлениям. Стремительно теряя свою, так сказать, мыслительную форму, порой теряя очевидную для всех грань между фуршетом и, пусть популярной, но все же лекцией, Кураев не просто долгое время ехал на старом багаже; он, вовремя грамотно поддержав в информационном пространстве кого надо, осчастливив православное сообщество очередным афоризмом «Пора привыкать», ухитрился стать главным идеологом стремительно надвинувшихся церковных реформ, залепив в «час Х» свою, так сказать, главную и любимую «новеллу» – книгу с косноязычным названием «Перестройка в Церковь», прибереженную до удобного момента. Здесь окончательно была сформулирована главная идея «кураевщины», этого «православного» извода католической теории «аджорнаменто». Будучи когда-то искренним борцом со всем, что «неправославно», Кураев стал в итоге ассоциироваться с «лайт-православием», с идеей приспособления Церкви к окружающему мiру ради «миссионерского» успеха (то есть, вопреки завету Спасителя, с намерением лишить силы духовную «соль» Церкви ради более успешного «осоления» мiра), словом, со всем тем, что составляет суть безумного реформаторского проекта «новой миссии». Человек-кульбит стал человеком-«миксером» с его фирменной идеей «миссии через субкультуры», «нахождения точек соприкосновения» между «ложными ценностями» субкультур и светом Христовой Истины[1]. Это и стало концом Кураева как христианина и миссионера, подвело черту под его когда-то позитивной деятельностью. Ибо является полной противоположностью словам Писания о невозможности совместить «Христа с Велиаром» и служить одновременно «Богу и маммоне».

Но долго еще плавал бы на поверхности исписавшийся «неистовый миссионер», если бы не действие Промысла и правота известной истины: «Кого Бог хочет наказать, того Он лишает разума».

По привычной тяге ко всякой грязи, включившись в интернетовский треп по поводу секс-меньшинств в Церкви, потерявший чувство опасности рыцарь новой миссии, вдруг ни с того, ни с сего затронул совсем уж стремную и запретную тему о сексуальной ориентации митрополита Никодима (Ротова), любимого учителя нашего нынешнего Предстоятеля и целого ряда других высших иерархов. Неужели считал, что и это сойдет ему с рук? Или сознательно провоцировал дальнейшие события? Выставляя себя теперь как борца с «гомоиерархами», Кураев снова лукавит, как лукавил и тогда. Ибо, в своем фирменном стиле «опосредовав» свой пост через некое письмо какого-то третьего лица, он в тот момент выступал вовсе не обличителем! Некий аноним в своем якобы письме на имя «всероссийского диакона» якобы писал (в изложении Кураева): «Я точно знаю, что митрополит Никодим Ротов, умерший на приеме у папы Римского в присутствии о. Льва Церпицкого, самый великий деятель Русской православной церкви за последние 50 лет, был безусловно гомосексуалистом… Почему Вы, заступившийся за пусек, почему Вы ничего не скажете о идиотской травле геев, какой не было и в СССР, когда существовала почти не работающая статья? Почему молчит Патриарх, который был когда-то рукоположен митрополитом-гомосексуалистом (это не упрек, но Кирилл ведь всё знал), величайшим деятелем Русской православной церкви, а теперь бесстрастно наблюдает за тем, как его клир проповедует ненависть?» (См.: http://diak-kuraev.livejournal.com/566085.html). Это очень лукавый, манипулятивный текст! Притом, что сам Кураев как бы отстраняется от его содержания (в беллетристике известный прием), смысл высказывания вовсе не прямо обличительный, а, на первый взгляд, как раз защитительный: автор выступает против «идиотской травли геев», против «проповеди ненависти» к секс-меньшинствам со стороны «клира РПЦ», то есть здесь наш протодиакон выступает как раз в привычной для себя роли «толераста», а вовсе не блюстителя нравов, хотя и оговаривается как бы сам от себя, что он лично против геев! Но провокационный подтекст очевиден, ибо для высших иерархов сама постановка вопроса о никем не доказанных обвинениях в гомосексуализме в отношении их обожаемого учителя является невозможным делом. Итак, Кураев здесь вовсе не одномерен, он не «правду-матку» рубит с плеча, а выдает очень лукавое и двусмысленное высказывание, ухитрившись и по факту выдвинуть обвинение против «голубых попов» и взять под защиту «обижаемых геев»!

И лишь когда «сверху» последовала вполне прогнозируемая реакция, и неистовый миссионер был, наконец, изгнан из профессоров, он, в очередной раз совершив столь привычный для себя кульбит, выступил в роли уже «принципиального» защитника сопротивляющихся разврату семинаристов и против нагло домогающихся их «гомоиерархов». (Поскольку в отношении сексуальных домогательств, как все же уголовного преступления, для всех граждан действует презумпция невиновности, достоверность или недостоверность сообщаемых сведений нам придется предоставить совести самого отца Андрея. Это его игра, а не наша, и ему самому, а не кому-то другому «в случае чего» придется доказывать свои обвинения перед светским либо церковным судом). Для нас же сейчас важно другое.

Нарастающий, как снежный ком, умело слепленный руками грамотных политтехнологов «гей-скандал в РПЦ» (сбылась заветная мечта «либерастов»!) в действительности есть продукт манипуляции сознанием. Ибо в роли борца с «голубым» развратом предстает тот самый Кураев, который: а) уверенно взял под защиту пресловутых «пуссей», от которых за версту несет гендерной идеологией и практикой (Толоконникова в своем философском дипломе занималась «трансформацией субъекта в гендерных исследованиях», а Самуцевич на практике осуществила такую трансформацию, став лесбиянкой; в тексте стишат, пропетых панками в ХХС и Елоховском соборе, феминизм, внедряемый внутрь Церкви, является одним из главных мотивов); б) с упоением третировал православных женщин, прессуя их в своих лекциях именно по сексуальной части; в) наконец, уверенно утверждал, вызвав резкую отповедь одного известного владыки, что латентный гомосексуалист имеет полное моральное право быть священником. Не говоря уже о совершенно нездоровом проценте пассажей «про это» в «миссионерских лекциях» о. протодиакона, причем все время в каком-то болезненно-извращенном, ненормальном виде. Прежде чем выступать в роли самозваного обличителя (на которую его никто не приглашал), Кураеву следовало бы разобраться с самим собой, с собственными деяниями. Или он, в ослеплении от гордыни своего великого ума, считает, что он всегда прав? Разобраться с собой следует и либеральным СМИ, ныне столь возлюбившим Кураева, которые то обличают «гомофобов» из числа «церковников» и православных патриотов, то вдруг начинают ужасаться тому, что в Церкви «это» тоже есть. Вся история изначально дурно пахнет, как давно уже дурно пахла вся в целом «миссионерская» деятельность Кураева.

Невооруженным взглядом заметна и очевидная вписанность всей истории в весьма тревожный общий политический контекст: явное обострение этноконфессиональной обстановки в Татарстане (а раскрученный Кураевым гей-скандал начался именно с Казанской семинарии); недавние взрывы храмов в республике, «шариатские патрули» там же; планируемый на 26 января демарш исламистов в Москве; непрестанные попытки задеть, оскорбить ислам; наконец, нарастание волны прямого террора радикальных исламистов в России накануне Олимпиады в Сочи. Но это, как говорится, отдельная тема.

Что ж, теперь, после всех этих, достаточно очевидных, на наш взгляд, вещей пора вернуться к началу, к тому, с чего мы начали. Удаление Кураева (думается, вопреки кураевской демагогии, вряд ли у кого есть сомнения в том, что оно не могло произойти иначе, кроме как по разрешительной «отмашке» Патриарха Кирилла) означает начало признания со стороны высшего священноначалия нашей правоты, давней правоты ревнителей – с модернистскими реформами в нашей Церкви, с проектом «новой миссии» пора заканчивать. Ибо церковная реформа, как всякая революция, рано или поздно начинает пожирать не только своих детей, но в первую очередь – тех, кто ее начал. Об этом свидетельствует уже немало фактов, в частности, ультрареформаторский съезд, организованный не так давно королем провокации С.Белковским, участники коего призвали Патриарха уйти на покой (см.: http://i-news.kz/news/2012/09/17/662097 … sudba.html), а также, разумеется, и нынешний демарш Кураева. Другим косвенным свидетельством этого признания является недавняя проповедь Его Святейшества, что сильно напрягла внутрицерковных «креаклов». «Вот что удивительно, – сказал тогда, в частности, Предстоятель, – иногда, общаясь с совершенно простыми людьми — я это часто делаю, совсем простыми, у которых нет никаких претензий на понимание современной жизни, – когда им задаешь вопрос о том, что сегодня происходит, когда их спрашиваешь о том, как они относятся к тем или иным политическим деятелям, получаешь потрясающий ответ. Как будто перед человеком открывается сокровенная глубина происходящего, и он дает безупречные характеристики многим известным личностям. Задаешь себе вопрос: отчего же это? А потом понимаешь: не от мудрости человеческой, не от знаний, не от образованности, а от того, что человек этот близок к Богу. Он молится, он знает слово Божие и, применяя свой духовный опыт к оценке происходящего, делает совершенно определенные, недвусмысленные и удивительно правильные заключения. В нашем обществе есть категория людей, которые пренебрежительно относятся к народу, считая его неспособным к творческой деятельности. Эти люди сами себе присвоили название творческого класса, или, используя иностранное слово, сами себя называют креативным классом. Так вот, удивительно правильную оценку этим людям дает наш народ, сохранивший веру, а значит, и критерий истины» (см.: http://www.patriarchia.ru/db/text/3457610.html). Тут, как говорится, не убавить, не прибавить. Если это не прямой камень в огород Кураева, столь любящего кичиться своей во многом поверхностной и начетнической образованностью, то я совсем не понимаю, что это…

Теперь эту начатую контрреволюцию можно только продолжить. Используя знаменитый афоризм, скажем, что «пора привыкать». Пора привыкать к тому, что человек предполагает, а Бог располагает. Что не всегда тараканьи бега по поверхности истории способствуют прогрессу и, так сказать, деланию истории. Что «эффективный менеджер» может в итоге оказаться совсем неэффективным и привести к катастрофе, а тот, кто кажется бездеятельным, ибо не мельтешит в телевизоре, а спокойно и тихо работает, слушая, по слову Патриарха, волю Божию, вполне может в своем деле как раз преуспеть. Что «новая миссия», это порождение гордыни безблагодатного (а потому поверхностного и неглубокого) ума – есть путь в пропасть, к оскудению Церкви, а тихая молитва и незаметный суетному мiру каждодневный смиренный подвиг – напротив, путь спасения. Что реальная надежда и опора Церкви и ее иерархии – не придворные лизоблюды, а те, кто имеет свою независимую, но при этом сугубо церковную позицию и, порой не боясь сказать резкое слово «поперек», не торгует верой и убеждениями. Что видеть перед собой Христа куда как важнее, чем уметь пускать пыль в глаза и писать грамотные отчеты. Помолимся же за нашего Патриарха, дабы Господь и дальше вразумлял его и даровал ему силы и духовное видение истинного пути.

Что же до пресловутого «голубого лобби» (наличие коего в нашем клире общеизвестно, но при этом, без сомнения, сильно преувеличено), то избавление от него невозможно без выжигания каленым железом тлетворного духа либеральной «толерантности» ко греху, того компромисса с падшим греховным мiром, что всегда составлял и составляет сокровенную суть кураевщины.

[1] Это не наши домыслы, а вполне реальная идеология, внедренная Кураевым в официальный учебник по миссиологии (то есть по тому курсу, который он до последнего времени читал в МДАиС. Ср.: «Общаясь с представителем той или иной субкультуры, миссионер должен понимать, что духовный поиск современного человека ярче всего выражен именно на языке его субкультуры, которая несет в себе определенные духовные ценности (пусть даже безнравственные). Понять их значение для данного человека и осветить их сквозь “призму” ценностей Евангельских – вот начало поиска точек соприкосновения и «рецепции» субкультуры для проповедника». (См.: Миссиология: Учебное пособие. Изд. 2, исправленное и дополненное. Миссионерский отдел Русской Православной Церкви, 2010. С. 188).

Автор: Владимир Семенко, главный редактор информационно-аналитического портала о религии «Аминь. SU»

Поделиться19021.01.2014 13:16

Кто будет судить Иисуса Христа?

Однажды в монастыре у меня завязался разговор с инокиней, послушанием которой была продажа книг в монастырском киоске. Не без гордости в голосе она рассказала, как много хороших книг продается в монастыре. Потом сообщила, что и сам монастырь уже издал немало книг. «Сейчас – сказала она, – готовится к изданию книга сочинений митрополита Антония (Блума)».

Это известие меня заинтересовало. Дело в том, что в сочинениях митрополита Антония находится очень много спорных выражений, выдающих в нем не православного, а скорее несторианского автора. Было интересно: как издаются и переиздаются книги: с рассуждением или без него.

Спрашиваю, как собеседница относится к следующему изречению митрополита Антония: «Когда все человечество станет на Страшный суд, когда каждый из нас будет вызван по имени, один из нас будет – Иисус, Христос, Сын Божий, Сын Человеческий» [1].

Это изречение маститого митрополита застало врасплох православную инокиню. После некоторых раздумий она ответила: «Это ошибка или описка». Потом, поразмыслив еще, добавила: «Я читала эту книгу, но подобного выражения не встретила».

Да, в трудное положение попала инокиня. С одной стороны, из Символа веры каждый христианин должен знать, что Сам Христос на Страшном Суде будет являться праведным Судьею и Церковь верит во Христа «паки грядущего судити живым и мертвым». С другой стороны, тот ореол праведности и святости, который создали митрополиту Антонию средства массовой информации (православные в первую очередь).

Конечно, это плохо, что, находясь под обаянием тех или иных духовных лиц, православные христиане не хотят замечать их несторианского богословия. Тот же митрополит Антоний в своих сочинениях нисколько не скрывает своего несторианства. И приведенное выше выражение – это не случайная мысль, тем более не описка. То, что Господь наш Иисус Христос будет стоять на Страшном Суде вместе со всеми людьми в ожидании Своей участи, является закономерным финалом всего богословствования митрополита Антония о Христе.

Во-первых, митрополит Антоний, как и все несториане, признает у Христа человеческое лицо, выражением которого является человеческое сознание. Он пишет: «Мы верим, что не только с душой человека, с его сознанием (выделено мной. – П.А.), с живыми чувствами, с его волей соединилось Божество в воплощении, но что это Божество пронизало и самую плоть, которую Христос воспринял от Девы Богородицы» [2].

Но если у Христа, каким его рисует митрополит Антоний (Блум), есть человеческое сознание, то в Нем обретаются два сознающих себя субъекта: человек Иисус и Божество, соединившееся с ним. И сознавать такой Христос будет себя человеком, с которым соединилось Божество. По православному же учению во Христе одна Ипостась, одно Лицо и одно сознание. И это сознание – Бога Слова. Так что Бог Слово, сознающий Себя Богом, после воплощения стал сознавать Себя еще и человеком. Как пишет преп. Иоанн Дамаскин: «одна и та же Ипостась Слова, сделавшись Ипостасью обоих естеств, не допускает того, чтоб одно из них были лишено ипостаси, ни позволяет, однако, и того, … чтоб Ипостась принадлежала иногда этому естеству, иногда же тому, но Ипостась всегда владеет обоими нераздельно и неразлучно» [3].

Митрополит Макарий (Булгаков) пишет: «Господь наш Иисус Христос есть единое Божеское Лицо, единично сознающее Себя (выделено мной. – П.А.) в двойстве Своих естеств, Божеского и человеческого, есть истинный Еммануил, Богочеловек».

А потому Христос не сознает Себя иногда Богом, а иногда человеком, а всегда сознает Себя Богочеловеком – Богом и человеком – всемогущим и немощным, вездесущим и ограниченным, всеведущим и преуспевающим в премудрости (Лк. 2,52).

Потому вразумляя еретиков, св. Иларий Пиктавийский писал: «Итак, не видишь ли, что Он (Христос) исповедуется Богом и человеком так, что смерть приписывать должно человеку, воскрешение же (плоти) – Богу. Но не так, однако же, будто иной тот, кто умер, и иной тот, кто воскресил умершего. Христос умер как совлеченная плоть; с другой стороны, воскресивший Христа от мертвых, есть тот же Христос, совлекшийся плоти».

Для православного рассуждения о Христе совершенно недопустимы речи, какие произносит о Христе митрополит Антоний (Блум):

«Христос разделил с нами всю тесноту, все страдание, больше того – даже смерть и страшнее того – то условие, которое нас убивает: потерю нашего единства с Богом. Когда Он в Своем человечестве почувствовал вдруг то, что все мы чувствуем: одиночество, вдруг Он почувствовал, что Он не общается, не един с Богом и от этого Он умер нашей смертью» [4].

Христос «оказался причастником, участником единственной онтологической, основной трагедии человека, – Он потерял Бога: “Боже Мой, Боже Мой, зачем Ты Меня оставил?” (Мф.27, 46)» [5].

О какой потере Бога может идти речь? Конечно, с точки зрения Православия, не может: как Бог может потерять Самого Себя? Как может почувствовать, что Он (Бог) не общается с Богом, т.е. с Собой, да от этого еще и умереть? Это совершенно бессмысленно. Однако бессмысленно с точки зрения православного святоотеческого богословия. По толкованию святых Отцов, Господь произнес эти слова от нашего лица; Сам же Он не был оставлен ни Отцом, ни собственным Божеством, но в Своем Лице изображает нас: ибо мы были оставлены и презрены; и, придя в мир, ради нас, оставленных, Господь молился за нас, как усвоивший наше лицо (Афанасий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Дамаскин).

А вот с точки зрения несторианского богословия Бог может по временам оставлять человека Иисуса. И слова: Боже Мой, Боже Мой, зачем Ты Меня оставил? были для несториан хорошим подтверждением их басни о человеке Иисусе.

Как и древние несториане митрополит Антоний учит, что Христос не может Сам Себя воскресить. Христос «принял смерть со всеми ее последствиями, и у Него Самого как бы не было власти Себя воскресить; Он отдал Себя на смерть для нашего спасения, и Бог, в ответ на Его крестную любовь, Его вызвал обратно к жизни, соединил душу Христову с телом Христовым и явил Его миру воскресшим Христом» [6].

Напомню, что подобное мнение, которое до несториан высказывали еще ариане, святитель Иоанн Златоуст определял, как признак сумасшествия и крайнюю степень безумия.

Митрополит Антоний (Блум): «В V главе Евангелия от Иоанна, в том отрывке, который читается на похоронах, Спаситель говорит: Якоже слышу сужду, и суд Мой праведен есть, яко не ищу воли Моея, но воли пославшего Мя Отца… Суд, который Я произношу – не Мой суд; этот суд Отчий, который Я воспринимаю слухом и провозглашаю устами. И потому он праведен. Он не Мой – он Отчий, провозглашенный в послушании… В другом месте той же главы, и в другой главе Спаситель говорит о том, что Отец Мой доселе делает, и Аз делаю. Он Мне показывает дела, которые Он творит – и Я творю… Опять-таки: созерцание. Христовы очи вперены в Бога, как и слух Его открыт Отцу. Христос видит, что Бог задумал и что Он творит – и Он это осуществляет Своим человеческим творчеством» [7].

Св. Иоанн Златоуст поясняя слова, из которых следует, что Христос пришел, чтобы сотворить волю пославшего Его Отца (Ин.5, 30). А от Себя же Он не может: ни творить (Ин.5, 30), ни говорить (Ин.12, 49), ни судить (Ин.12, 47), ни даровать (Мф.20, 23), ни хотеть (Мф.26, 39) – пишет, что они сказаны по немощи слушающих. Слушающими, ведь, были иудеи, которые не могли вместить той истины, что Христос – есть Тот Самый Бог, Который сотворил небо и землю, Тот Самый Бог, Который вывел их из Египта и питал манной в пустыне. Какая же немощь присутствует у митрополита Антония, кроме той, что он по сути – убежденный несторианин. Единственное его отличие от древних несториан, что он Христа Бога влечет на суд, чего древние несториане не делали.

Неужели у современного православного человека настолько помрачено сознание, что он не в состоянии уразуметь, что писания митрополита Антония (Блума) – есть чистейшее несторианство?..

Кто же Он – Богооставленный Христос? Неужели непонятна сама абсурдность этого словосочетания?

К сожалению, для православного человека, воспитанного на сочинениях проф. А.И. Осипова, диакона Андрея Кураева, свящ. Георгия Кочеткова, митр. Антония (Блума), и др. их духовных наставников, абсурдность этого словосочетания непонятна.

Вслед за своими наставниками православный человек начинает думать, что Христос является причастником первородного греха, у Него греховная человеческая воля, Он изменяем, постоянно совершенствуется. Собственно, для исправления Своей наклоненной ко злу человеческой природы Христос и пришел в мир, где и исправляет Свою природу. Путем страданий Он становится лучше.

Для подготовки к Своему служению, Он был поведен Богом в пустыню, где постом и молитвой готовил Себя к борьбе с дьяволом. Сумев выдержать искушения, Христос был допущен для дальнейшего служения, в котором Ему должны были помогать ангелы. Ставятся смелые вопросы и предположения: не грешил ли Христос ранее? мог ли быть другим исход этих искушений? и что произошло, если бы Христос пал от искушений?

Христос пришел, чтобы сотворить волю Отца Своего. Он во всем послушен Отцу и делает то, что показывает Ему Отец. Во все время Своего земного служения Христос прилежно молился Своему Отцу. Очи Христа вперены, как пишут, в Бога, а слух Его обращен к Отцу. От Себя Он ничего не говорит и не делает. И Отец слышал и исполнял Его молитвы, и посылал ангелов для Его укрепления.

Для православного несторианина представление об Иисусе Христе, как о человеке, которого покинул Бог, – это обычные представления. И он, (несторианин) считает, что это истинно-православное учение. И другим внушает подобные мысли.

Так священник Владимир Соколов хочет научить своих читателей православному пониманию спасения, и показать отличие православного учения о спасении от понимания спасения в других христианских конфессиях. Однако излагает учение, никакого отношения к православному не имеющее.

Он пишет: «…Спасти человека мог только Бог, приняв на себя бремя человеческой природы и греха. Причем, по высшей справедливости, Бог мог спасти человека только Своим человечеством, а не Божеством, поэтому Иисус Христос испытал на Кресте момент, когда Бог Его покинул (Мф.27, 46). Но совершить победу над адом, да еще и в богооставленности мог только безгрешный совершенный человек, над которым, в силу его безгрешности, диавол не имел никакой власти, именно таковым и являлся Иисус Христос» [8].

Книга «На грани жизни», священника Владимира Соколова издана Учебным комитетом Русской Православной Церкви. У книги есть даже цензор – игумен Петр (Мещеринов). Эта книга – учебное пособие для изучения православной веры.

Из нее мы вместе с новой гипотезой якобы православного учения о спасении, узнаем новую причину для богооставленности. Этого якобы требовал закон высшей справедливости. Победить диавола должен был просто человек. Потому, дескать, и удаляется от Иисуса Бог, оставляя Его без Своей помощи… Хитры на выдумки несториане!

Возвращаясь к книге митрополита Антония «Беседы о вере и Церкви», книги изданной громадным тиражом (двести тысяч экземпляров) и потому очень распространенной среди православных христиан, необходимо вновь задать вопрос, которым озаглавлена эта заметка: так кто же все-таки будет судить Иисуса Христа?

Примечания

[1] Митр. Антоний (Блум). Беседы о вере и Церкви, М. 1991. С.177.

[2] Там же. С.177.

[3] Преп. Иоанн Дамаскин. Точное изложении е православной веры. Москва – Ростов-на-Дону. 1992. С.214.

[4] Митр. Антоний (Блум). Любовь всепобеждающая. СПб. 1994. С.220.

[5] Митр. Антоний (Блум). Беседы о вере и Церкви. С.64.

[6] Там же. С.302.

[7] Митр. Антоний (Блум). Проповеди и беседы. М. 1991. С.71.

[8] Свящ. В. Соколов. На грани жизни. Данилов монастырь. М. 2008. С.132.

Поделиться19113.02.2014 21:30

Олимпиада при храме о. Сергия (Рыбко)

Прокремлевское псевдомиссионерское движение «Православный корпус веры» приглашает на просмотр телетрансляции Олимпиады в Сочи в воскресную школу при храме прп. Сергия Радонежского в Бибиреве. Просмотр проходит под лозунгом «Вместе верим в сборную России!», который удачно отражает присущую лжемиссионерству веру в земное.

Об ораганизованной им очередной профанации сообщает в своем «живом журнале» руководитель «Корпуса веры» Борис Якеменко:

Мы приглашаем всех желающих вместе с нами, на большом экране, в воскресной школе храма Преподобного Сергия Радонежского в Бибиреве посмотреть сегодня в 20.14 церемонию открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи!

Настоятелем храма является известный лжемиссионер о. Сергий (Рыбко). В рок-клубе с 2003 г. при храме (т.н. «Молодежном Культурном центре во имя св. блж. Ксении Петербургской») проходят разнообразные рок-мероприятия с участием таких эпатажных «артистов» как Никей Ико (о. Николай Кокурин) и т.п.

О. Сергий (Рыбко) с 2008 г. участвует в деятельности печально известного прокремлевского движения «Наши» и его подразделения — «Православного корпуса веры». Достаточно напомнить надругательство над иконами (акция 2009 г. «Иконы-анимэ»), а также недавнюю профанационную акцию «Православный F.A.Q» 11 июля 2013 г. в Москве. По благословению о. Сергия (Рыбко) его помощница Галина Александрова приняла участие в этой скандальной акции, вызвавшей однозначное осуждение в православной среде.

Просмотром открытия, на котором сборная России вышла в Сочи под гимн извращенцев (микс «Тату» с Queen), дело не ограничивается, как показывает такое церковное расписание:

Якеменко провозглашает свою лжемиссионерскую программу, впрочем, и так к несчастью реализуемую в Русской Церкви:

Вышел новый фильм. Можно бесплатно показать его при храме, а потом обсудить? Можно. Можно открыть детский магазин? Можно. Можно открыть любую студию – от рок-клуба до современного театра? Можно. Можно сделать так, чтобы за любым вопросом, с любой проблемой человек бежал в храм? Можно.

Успокойтесь! Мы давно знаем, что провокатору и лжемиссионеру «всё позволено».

Роман Вершилло

Поделиться19230.03.2014 21:12

Восточная оккультистская белиберда для семинаристов

Под заголовком «Меч самурая и меч духовный: есть ли что-то общее?» на сайте Хабаровской православной семинарии размещен текст Голубева Д.Г. с фотографиями Науменко П.

В тексте сообщается, что 24 марта преподаватели и студенты Хабаровской духовной семинарии по приглашения Японского центра г. Хабаровска посетили мастер-класс по кэндо, который проходил в гимназии № 4.

Д.Г. Голубеву кажется, что вопрос, вынесенный им в заголовок, давно и положительно решен. В доказательство приводится такое сообщение о кэндо:

Кэндо (с яп. яз. «путь меча») — современное фехтовальное искусство, ведущее свою историю от традиционных самурайских техник владения мечом, кэндзюцу. «Путь» в кэндо — это дорога усовершенствования человека, «формирование» его как личности.

Философия кэндо направлена на то, чтобы правильно и серьёзно изучать путь меча, воспитывать бодрый дух, закаляя душу и тело, и через особенности кэндо уважать вежливость, ценить честь, откровенно и постоянно работать над собой, и благодаря этому любить государство и общество и широко содействовать миру и процветанию человечества.

Наконец, сайт Хабаровской семинарии предлагает откровенную оккультистскую белиберду:

Для будущего пастыря поучительным примером здесь является напряженная работа по воспитанию положительных характеристик собственной души и тела (!). Преображая свой микрокосм, человек раздвигает эти рамки до предела макрокосма. И с помощью меча духовного, будущий пастырь должен уметь не только отражать «козни диавола» и защищать свою паству, но и стоять на страже духовно-нравственных ценностей в обществе и государстве.

Козни диавола в кавычках, на наш взгляд, достойно венчают эти упражнения по расширению микрокосма.

Поделиться19330.03.2014 21:25

Лучше бы просто фехтованию на шпагах научили, без всяких там дзю кендю и прочей ерунды....и то полезней было бы....

А эти японские дзю - только поклонение идолам воспитывают....

Поделиться19430.03.2014 22:58

уже никто не помнит слов псалмопевца...

1Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, 2но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!

Поделиться19509.04.2014 21:06

«Пасхальный марафон» в мемориальной синагоге

Вчера в мемориальной синагоге на Поклонной горе в Москве открылся 1-й Московский межконфессиональный Пасхальный марафон «Традиции праздника. Вкус праздника. Музыка праздника». На церемонии открытия с рассказом о религиозных традициях, о символике пасхальной темы к участникам марафона обратились иеромонах Дмитрий Першин и раввин Российской общины прогрессивного иудаизма Александр Лысковой.

«Пасхальный марафон» в мемориальной синагоге. О. Димитрий (Першин).

Председатель Миссионерской комиссии при Епархиальном совете г. Москвы иеромонах Димитрий (Першин) изложил свое адогматическое учение о Пасхе, специально приспособленное к «марафону»:

Служение Христово не ограничивается Его праведностью и Его проповедью. Бог дарует нам не знание, Он дарует нам Себя… Пасхальная весть христианства – это весть о том, что ад повержен и началось обратное движение нашего мира от греха, тления и смерти к Царствию Небесному.

О. Димитрий (Першин) не сообщил, участвуют ли в этом движении собравшиеся на «марафон» иудаисты, зато он заявил, что считает очень важным, чтобы люди различных религиозных традиций научились делиться друг с другом радостью, самым светлым и самым важным в своей жизни. Этот тезис несомненно ласкает слух, хотя, если вдуматься, приведет лишь к уничтожению христиан, если с ними вдруг захотят поделиться своим «самым важным» иудаисты или магометане.

В ходе открытия марафона прошел праздничный концерт, выставки «Москва многонациональная» и детских рисунков. В программе марафона: лекции о традициях и обычаях христианской Пасхи и еврейского праздника Пейсах, мастер-классы по приготовлению пасхального стола, концерты, выставки, экскурсии.

По сообщению сайта РЕК, традиционные пасхальные мелодии и напевы прозвучали в исполнении мужского хора Крутицкого подворья и хора «Хасидская капелла». Выступил также женский хор «Рингель» Московского еврейского общинного дома.

Инициаторами данного проекта выступили Московский еврейский общинный дом и НОУ «Открытие». Пасхальный марафон проходит при поддержке Правительства Москвы, Российского еврейского конгресса, еврейского агентства «Сохнут», Еврейской национально-культурной автономии г. Москвы, сионистского комитета «Джойнт», Евроазиатского еврейского конгресса.

Поделиться19610.04.2014 08:53

А это случаем не та неправильная Пасха?

Кошмар!!!!!

В ходе открытия марафона прошел праздничный концерт, выставки «Москва многонациональная» и детских рисунков. В программе марафона: лекции о традициях и обычаях христианской Пасхи и еврейского праздника Пейсах, мастер-классы по приготовлению пасхального стола, концерты, выставки, экскурсии.

Это вообще что????? Нет слов!!!!

Поделиться19710.04.2014 18:10

"Инициаторами данного проекта выступили Московский еврейский общинный дом и НОУ «Открытие». Пасхальный марафон проходит при поддержке Правительства Москвы, Российского еврейского конгресса, еврейского агентства «Сохнут»"- сохнут,сохнут...все никак не засохнут(

Поделиться19818.06.2014 17:39

Начало прелести начинается с принятия ложного помысла. «Горе человеку, который белое называет чёрным, а чёрное белым». «Любящий неправду ненавидит свою душу».

Последнее время приходится наблюдать такое явление, как духовная подмена. Причём это стало носить массовый характер. Вот несколько примеров. Тиражирование икон в виде календарей, закладок, магнитов на холодильник, брелоков для ключей и т.д. В дореволюционной православной России иконам в домах верующих уделялось особое место, не допускалось помещать рядом с иконами даже картины. Икона - это окно в Горний Мир. А такое отношение к иконам, которое приходится наблюдать в наше время, в том числе среди православных приводит к десакрализации святыни. Допустив один компромисс мы допускаем и другой, а дальше происходит усыпление, или правильнее сказать мутация совести, и мы перестаём грех воспринимать как грех. Изображение лика святого используется даже служителями храма как закладка для книги. Даже в советские безбожные времена люди неверующие понимали, что это икона и на ней изображён святой, и что неблагоговейное отношение к иконе является кощунством, видимо в то время у людей ещё сохранялся страх Божий, которого мы теперь лишились.

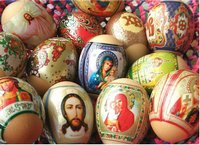

Наклейки на пасхальные яйца в виде икон. Вместо украшений, в качестве который всегда использовались такие декоративные элементы как цветы, виньетки, птички и т.д., стали использовать изображения Святой Троицы, Христа Спасителя, Божией Матери и святых. И каково верующему человеку видеть, как после Пасхи эти наклейки с иконами бросаются в мусор(!) вместе с другими отходами. В этой связи хочется напомнить, что в Ветхом завете изображать Бога было запрещено. До какого же безбожия мы теперь докатились! Заметьте, даже мусульмане подобного отношения к своим святыням не допускают. Разве это не новое иконоборчество? Отправляя своих сыновей на фронт, верующие матери давали им в дорогу бумажные иконочки, которые они хранили как великую Святыню, и молились перед ними, зная, что Господь Царица Небесная и Святые, изображённые на этих бумажных иконочках их защищают. Сейчас же эти растиражированные бумажные иконочки используются отнюдь не для молитвы. И чувство благоговения к ним давно потеряно. Поразил один случай, как-то в одном из Петербургских храмов в свечной лавке я увидела бумажную икону Свт.Николая Чудотворца, но звалась она не иконой, а подложкой для календаря(!) Икона перестаёт восприниматься как святыня, а воспринимается, как дополнение к календарю. На календарь никто молится не будет. Но больше всего поражает надпись внизу календаря: «Благословлено Русской Православной Церковью». Вероятно, духовно нездоровым является сегодня состояние Московской Патриархии, что она благословляет такое кощунство.

Следующее кощунство: иконы на коробочках от свеч. Почему в качестве узора на коробке не изобразить цветок, виньетки, или просто природу. Зачем лики Святых унижать, ставя их в один ряд с картинками. Это приводит к потере благоговения, страха Божия. Нередко приходилось доставать эти упаковки от свеч из мусорных бачков. У кого же это ума-то хватило такое кощунство благословить? В лавке Новодевичьего Монастыря в Санкт-Петербурге - столовые сервизы с изображениями Икон. Такое могли себе позволить только отпетые иконоборцы, наливать суп в тарелку, на дне которой изображены лики Святых. А проблема лежит глубже, чем мы думаем. Устами чтим Бога, а сердце наше далеко отстоит от Него. Вся проблема в охлаждении, оскудении веры. Разве могли бы мы разместить фотографии отца и матери на брелоках для ключей, в качестве календаря, или в качестве картинки на упаковочном материале? Про таких людей раньше говорили: «У него не осталось ничего святого». Только при глубоко безразличном отношении к Тому, чьё изображение ты благословляешь так унижать, возможно такое допустить.

Нельзя здесь не упомянуть того, что происходит сегодня на православных выставках. В советские времена многие люди были тайно верующие, а сегодня большинство тайно неверующие. Мы переживаем время, когда стираются границы между добром и злом, между правдой и ложью. Когда «соль теряет силу».

24 мая я посетила православную выставку, где мне пришлось наблюдать духовно нездоровую обстановку. Проходя по рядам у меня было чувство, что я нахожусь на рынке. Каждый представитель стенда (как правило, это люди представляющие монастыри или храмы, которые зачем то на выставку привозят с собой чтимые Святыни) зазывали: «Помазывайтесь, покупайте, жертвуйте…» На просьбу пожилой женщины пожертвовать на детский приют, я опустила в кружку мелочь. Вслед я услышала откровенно недовольную фразу: «Жертвовать надо бумажными деньгами»... Но самое яркое впечатление было впереди. В очередной раз услышав: " Подходите, помазывайтесь, прикладывайтесь, жертвуйте. У нас Чудотворный Крест с Мощами... "- подошла. Завязался разговор. Я спросила: " Зачем вы везёте Святыни в место, где идёт торговля?» В ответ шаблонная фраза: "Чтобы вам было удобно, чтобы вам далеко не ездить". Я ответила, что святыня должна находиться в подобающем для неё месте, что к ней нельзя относиться как предмету для привлечения покупателей. В этом случае происходит потеря благоговения и десакрализация святыни. В ответ: " Как вы разговариваете со священником!". Я сказала, что по Вашей одежде трудно определить священник Вы или нет. В ответ прозвучало самообличение: «А что же Вы думаете, я с Крестом на выставку поеду…»(!) Это не православная выставка, а ярмарка лицемерия. Хочу напомнить участникам и устроителям выставки, что Господь выгонял из храма продающих и покупающих, напомнить о несовместимости торговли и молитвы. Именно поэтому во многих храмах свечные лавки убирают в притвор или выносят за пределы храма. А устроители выставки, помещая святыни рядом с пирогами, платками, рыбой и мёдом, способствуют тому, что люди теряют дух благоговения, страха Божия. Святыня обезценивается, становится на один уровень с предметами быта. В таких условиях сердце человека становится безчувственным к духовному. Ещё возмущает, что на православных выставках продаются сало и колбаса во время поста! Не раз подходила я на выставке к батюшкам, надеясь найти понимание. В ответ слышала одно лицемерие. На вопрос: «Зачем вы везёте святыни на ярмарку? Разве им здесь место?» — отвечали: «Чтобы вам далеко не ездить». На предложение поместить их в соборе — снисходительное: «Зачем? Пусть люди, которые не ходят или редко бывают в храмах, зайдя на выставку, приложатся к святыням. Быть может, после этого они станут верующими и захотят креститься». Так хотелось этим батюшкам ответить: «Тогда, может быть, вы сразу с Чашей будете ходить по выставке и причащать тех, кто редко приходит в храм?» Подумайте, дорогие устроители выставок, благословил ли бы вас на подобную деятельность близкий к нам по времени прав. Иоанн Кронштадтский, не терпевший и малейшего проявления лжи и лицемерия?

Хотелось бы поговорить и о другой духовной проблеме: Светские мероприятия в стенах храма, такие как концерты классической и духовной музыки в храме (перед алтарём) и, так называемые, «Великопостные концерты». «Храм Мой храмом молитвы наречется...». Слышите, господа либералы и обновленцы, Храмом Молитвы, а не домом музыки! Или вы забыли, что в храм приходят для спасения безсмертной души, а не для эстетических удовольствий?! Последнее время часто приходилось слышать (с глубоким недоумением) что православные праздники или память чтимых святых после службы отмечается концертами ... Это что за новость? Во все времена православные праздники отмечались крестными ходами, молитвенными стояниями, молебнами к тем святым, память которых отмечают. Что Господу, Божией Матери или святым нужны ваши концерты?... Это может быть выгодно только врагу рода человеческого, который не выносит молитвы. Чтобы истинную духовную жизнь, благодаря которой происходит стяжание Благодати Божией, заменить бутафорией. Обращу еще ваше внимание на следующие объявления: В Большом зале Филармонии будут проходить Великопостные концерты. В неделю о Страшном суде - оратория на песни Б. Гребенщикова, а в первую неделю Великого поста - выступление праздничного хора Минского Свято-Елизаветинского монастыря и чтение Великого канона прп. Андрея Критского… Великопостный концерт - это как? Духовные песни поют с особо постным выражением лица, а зрители шумно рукоплещут, опустив глаза долу? Это всё лукавство! Какое отношение к Православию имеет Гребенщиков? И место ли для чтения Великого канона прп. Андрея Критского зал Филармонии? Великий пост - время молитвы и покаяния. События, происходящие последнее время в нашей стране, да и по всему миру, особенно заставляют нас усердно и с покаянием молиться и бодрствовать, ибо «не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий» (Мф.25:13).

Поделиться19919.06.2014 17:53

Очень хорошая статья. Я у нас на рынке видела изображение(иконой такое не назовеш) Иисуса Христа которое поворачивает голову вслед за тобой, ну эфект такой при движении. Чесно, не знаю как на такое кощунство правильно реагировать, мне хочется немедленно сжечь. Или эти обереги на ярмарках с домовенками, веничками и иконой, а за ней долар, просто жуть.

Поделиться20019.06.2014 18:04

Чесно, не знаю как на такое кощунство правильно реагироват

молитву начинай читать Честному Животворящему Кресту и к Господу сразу обратись- помилуй таких изобретателей, Христе Боже мой.

и все эти обереги перекрести с молитвой. потом расскажешь))

Поделиться20120.06.2014 09:28

Банк «Союз» расщедрился на баснословные кредиты или фиксация гешефта перед Финалом

http://finrussia.ru/news/show/2014061802

Есть вероятность, что на годовом собрании, которое состоится 20 июня, акционеры банка одобрят кредиты инсайдерам, превышающие не только нормативы Банка России, но и размеры собственного капитала. Речь идет о кредитах не только руководству самого банка «Союз», но и материнских структур (группы «Базовый элемент», СК «Ингосстрах»), а также их близким и дальним родственникам. Список включает 94 человек.

Суммарный объем кредитов на одного заемщика и членов его семей, согласно тексту бюллетеня для голосования, может составить до 150 млн рублей. Получается, что в сумме лимиты кредитования могут превысить 10 млрд рублей, тогда как на 1 апреля 2014г. собственный капитал банка составил лишь 7,5 млрд рублей. Согласно нормативу Н10.1, «Союз» может одобрить всем инсайдерам сумму в пределах 226,4 млн рублей, то есть примерно в 50 раз меньше планируемого объема кредитования.

Подобная щедрость удивляет и некоторых участников списка. Михаил Волков, генеральный директор «Ингосстрах», сообщал, что у него нет планов использовать эти лимиты, он не войдет в новый состав директоров, и потому понятия не имеет, зачем это делается. Фарид Юнусов, гендиректор УК «Ингосстрах-Инвестиции» рассказал, что впервые об этом слышит и не нуждается в кредитах «Союза».

Марина Чекурова, председатель наблюдательного совета, пояснила, что это голосование является простой формальностью – не было информации о том, кто из заемщиков придет, потому и записали всех. Она уточнила, что сама, быть может, придет в банк, если ей понадобятся 500 тыс. рублей. Но серьезных планов по увеличению капитала у банка нет. В пресс-службе «Союза» уточнили, что это лишь возможность получить кредит, и никто не утверждает, что инсайдеры ею воспользуются.

Столь амбициозные обещания удивляют, так как не ранее, чем год назад, в банке закончилась санация. К концу I квартала текущего года задолженность «Союза» перед Агентством по страхованию вкладов (АСВ) составляла 16,8 млрд рублей. Как отметил Валерий Мирошников, первый заместитель генерального директора АСВ, особых рисков в отношении банка не наблюдается, и вмешиваться не хочется, но если активность «Союза» в данном направлении покажется слишком большой, то у агентства возникнут вопросы.

Иван Манаенко, начальник аналитического департамента компании «Велес-капитал», рассказал, что подобные решения встречаются в практике крупных компаний, но размах «Союза» впечатляет, так как даже один лимит суммой в 150 млн рублей – это уже немало. Он добавляет, что такое кредитование представляет большой риск и вовсе не свидетельствует об эффективном развитии банка.

Поделиться20220.06.2014 09:42

Банк «Союз» расщедрился на баснословные кредиты или фиксация гешефта перед Финалом

Партизан,

Спасибо, очень интересная информация! Честно говоря, Финала уже хочется, смотря на все нынешние беззакония, и самой частой молитвой потихоньку начинает становиться "Ей, гряди, Господи Иисусе Христе!"

Поделиться20321.06.2014 00:39

vik.mi.67 Спасибо за совет попробую.

Поделиться20412.07.2014 13:44

Антиканонические решения Синода РПЦ о «старообрядцах»

На состоявшемся 30 мая с.г. в Санкт-Петербурге заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, к сожалению, был принят ряд антиканонических решений в отношении так называемого «старообрядческого» раскола.

На основании доклада председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) участники заседания постановили «подтвердить определение Святейшего Синода за №1116 от 25 мая 1888 года, согласно которому крещенные в старообрядческих согласиях вступают в единство с Русской Православной Церковью посредством совершения над ними Таинства Миропомазания». Синодальной богослужебной комиссии совместно с Комиссией по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством было поручено «отредактировать чины воссоединения с Церковью последователей старообрядческих согласий с учетом постановления Освященного Поместного Собора Русской Православной Церкви 1971 года и последующих соборных актов, после чего представить тексты чинопоследований на утверждение Священному Синоду». Синод дозволил «старообрядцам, воссоединившимся с Русской Православной Церковью, <…> поминать в молитвах своих родственников, умерших вне общения с нею». «В случае присоединения к Русской Православной Церкви старообрядца, принесшего ранее монашеские обеты, он, по его желанию, признается состоящим в монашестве», - также сказано в решении Синода. А «при изучении истории старообрядчества и единоверия в духовных учебных заведениях Русской Православной Церкви» было рекомендовано «руководствоваться духом христианской любви и стремлением к преодолению существующих разделений».

Мы попросили прокомментировать данные синодальные постановления иеромонаха Игнатия (Миролюбова).

Отец Игнатий: Суждения и мнения кого-либо даже весьма авторитетного иерарха, а также многолетняя практика каких-либо приходов не может быть твердой почвой для принятия общецерковных обязательных для всех решений. Выступая в 1911 году на Миссионерском съезде в Казани, священномученик Гермоген Тобольский заявил: «Вся наша церковная жизнь ее дисциплина должна иметь основу в канонах Церкви, а не в зыбком и скоро исчезающем потоке гражданских, и теперь зачастую и церковных указов и циркуляров, несущихся со всею быстротою, но вдали и совершенно мимо незыблемых вековых правил и установлений Православной Церкви Вселенской».

А указанные постановления Священного Синода никоим образом не вписываются в канонические нормы Православной Церкви. Во-первых, молитва за умерших раскольников невозможна да и не принесет пользы ни молящемуся, ни тем, за кого она приносится. Это убедительно показал преподобный Иосиф Оптинский: «Душе <…> неправо верующего, умершего при своих заблуждениях, и не принесшего в них искреннего покаяния пред Господом какая может быть надежда на спасение? И как и о чем молиться за такую душу? – Молиться о ее спасении (Со святыми упокой…) нельзя; потому что при жизни неправовер не отрекся от своих заблуждений и не принес искреннего раскаяния в них пред Господом. Молиться об обращении души к покаянию поздно; потому что душа, по отрешении от тела, каяться не может, так какбудущая жизнь – время не покаянию, а воздаянию. Да и то должно принять во внимание: к чему бы в Православной Церкви составлять особые "Чины" на присоединение римских католиков и протестантов (добавим от себя «старообрядческих» раскольников – примеч. о.И.) к Православной вере, если бы и без того можно было молиться о спасении их душ? Однако святая наша Церковь от каждого неправовера, желающего быть с Нею в общении, непременно требует, чтобы он всенародно – пред всею Церковью отрекся от своих заблуждений и принял чистое христианское учение».

Другой момент. Между единоверием дореволюционным и единоверием, берущим начало с Поместного собора 1971 года, нет ничего общего, кроме названия. Дореволюционное единоверие, которое, кстати, святитель Игнатий (Брянчанинов) относил к расколу, носило все-таки миссионерский характер (успешный или нет - это другой вопрос) и было направлено на обращение «старообрядческих» раскольников в Православие. Православным христианам запрещалось ходить в единоверческие храмы. Та же секта, которая возникла после собора 1971 года по инициативе известного обновленца и модерниста митрополита Никодима (Ротова), также имеет миссионерский характер, но со знаком минус. Она направлена на обращение православных христиан в «старообрядчество». Об этом открыто и цинично заявляет и ее лидер член ОВЦС о.Иоанн Миролюбов. В одном интервью ему задали вопрос, на кого они ориентируются. И о.Миролюбов ответил: «На молодых образованных людей, которые не имеют старообрядческих корней». Иными словами, нынешние псевдоединоверцы занимаются не обращением раскольников в Православие, а совращением молодых людей в свое согласие.