УДАР ПО ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Критический разбор документа

«Отношения Православной Церкви с остальным христианским миром»,

принятого в Шамбези 27.01 2016

Экуменизм — это общее имя для лжехристианств, для лжецерквей Западной Европы. В нем находится сердце всех европейских гуманизмов во главе с Папизмом. Все эти лжехристианства, все эти лжецеркви являются ни чем иным как ересью во всех отношениях в другой ереси. Ее общее евангельское имя – всеересь.

Прп. Иустин (Попович). Православная Церковь и Экуменизм

В вопросах веры даже самое малое отклонение уже является смертным грехом. Знай же, что даже одно малое нарушение Предания позволяет небрежение ко всем догматам.

Святитель Фотий Константинопольский

«Великий и святой» антисобор. Среди документов, которыми занималась Предсоборная Комиссия и которые были одобрены и приняты на Собрании Предстоятелей Православных Церквей в Шамбези, самым главным и центральным является «Отношения Православной Церкви с остальным христианским миром». Это связано с тем, что данный документ служит своего рода экклесиологическим оправданием участия в Экуменическом движении Православной Церкви. То есть этим документом делается попытка на соборном уровне закрепить формы и методы ведения Экуменического диалога, которые были выработаны и отчасти усвоены Поместными Православными Церквами. При этом необходимо не забывать, что среди всех Автокефальных Православных Церквей именно Вселенской Патриархии принадлежит инициатива вступления в Экуменическое движение и ведение двустороннего диалога с инославым миром, и именно эта поместная церковь идет в авангарде всех Автокефальных Православных Церквей и задает тон для участия в этом движении. Исторически Вселенская Патриархия в одностороннем порядке продавила и навязала участие всей Православной Церкви в Экуменическом движении. Но при этом ее первоиерархами, в особенности такими «выдающимися» в церковном служении как Мелетий Метаксакис и Афинагор вырабатывалось новое экуменическое мышление и подверглась невероятной секуляризации вся Константинопольская Церковь.[1]

В данном документе широкое и разностороннее участие Православной Церкви в Экуменическом движении обосновывается некой вселенской миссией Православной Церкви, которая выражается в поисках путей для «восстановления утраченного единства христиан». Сама эта идея, которая возводится в документе в ранг цели и смыла участия в Экуменическом движении и в проведении двусторонних богословских диалогов на первый взгляд кажется действительно важной. Однако документ, лишенный столь необходимой историко-догматической преамбулы, в которой было бы необходимо дать сжатый обзор и оценку процесса возникновения разделений в Церкви и появления ересей и сопроводить его святоотеческими комментариями о смысле и содержании такого явления как «ересь и раскол», указать на их пагубность и неспасительность, на самом деле игнорирует весь исторический опыт борьбы Православной Церкви с ересями, а также предает забвению выработанную Отцами Вселенских Соборов богословскую терминологию и понятия. То есть документ, вводя некую двусмысленность и уходя от четкой, логически ясной структурированности и святоотеческих богословских формулировок, переходит, фактически, к открытой апологии Экуменизма.[2] Одним из наглядных примеров этого является п. 4 «Непрестанно молясь «о соединении всех», Православная Церковь всегда развивала диалог с отделенными от нее, ближними и дальними, первенствовала в поиске путей и способов восстановления единстве верующих во Христа…» И далее в тексте говорится о том, что Православной Церкви, которая «всегда трудилась ради восстановления единства», само «участие за восстановление единства христиан нисколько не чуждо природе и истории Православной Церкви, так как последовательно выражает апостольскую веру и Предание в новых исторических условиях». Но выражает ли на самом деле? Мы вынуждены в этом глубоко сомневаться по разным причинам. Но о них мы скажем далее. И они будут ясны из хода нашего анализа документа.

Согласно авторам и составителям документа инославные христиане являются не еретиками, в соответствии с терминологией Святых Отцов, а «отделенными» от Церкви «ближними и дальними». Но кем и чем определяется эта близость или отдаленность от Православия? Ссылка на 7 II Вселенского собора и на 95 правило Пято-Шестого собора в п.20 является неудачной и даже несколько непонятной, поскольку этими правилами Церковь определяет способы приема в лоно Вселенской Церкви отпавших ее еретиков, а здесь не говорится о некой близости или удаленности их от Церкви. Эти правила определяет основные критерии приема кающихся еретиков в Церковь. Но для сознания Церкви ересь – это пресечение общения со Христом отпавших от Православия и потеря спасительной божественной благодати. Отпавшие из Тела Христова превращаются в религиозную организацию при сохранении лишь внешней, видимой стороны церковности.[3]

Однако, если мы обратимся к истории Древней Церкви, то мы увидим, что все диалоги с еретиками, которые проводила Православная Церкви, были направлены не на «восстановление утраченного единства христиан», а на возвращение еретиков в лоно Церкви, в Тело Христово. И это возвращение рассматривалось не как политический шаг, а как необходимая спасительная миссия Церкви, поскольку extra Ekklesiam nulla salus[4], согласно усвоенному всем сознанием Православной Церкви высказыванию свмч. Киприана Карфагенского. Вне Церкви, ее спасительной ограды, а значит и самого спасения находятся все еретики и раскольники.[5]

Вопрос восстановления единства в разделенном христианском мире не является главной и основной миссией Православной Церкви, ибо исторически возникавшие ереси и расколы нисколько не вредили самому единству Церкви. Ибо сама Церковь на Вселенских соборах соборно отсекала носителей ересей и идеологов ересей как высохшие ветви. Предавая их анафеме, Церковь с болью их отсекала от Главы Тела Церкви Христа.[6]

Проводимые на протяжении почти что целого столетия богословский диалог как с Римо-Католической Церковью, так и с протестантами наглядно и убедительно свидетельствует о том, что искомое восстановление «утраченного единства христиан» невозможно. И главной причиной этой невозможности является упорство инославных в своих мирвоззрениях, которые разнятся с учением Древней Церкви, то есть Православной Церкви. В особенности это касается Римо-Католической церкви с ее учением о вселенском примате Римского первосвященника из которого проистекает неизменная позиция Римо-Католической Церкви и в отношении видения единства христиан, которое во всей свое полноте мыслится как полное общение с Римским папой.[7] Более того, этот затянувшийся диалог стал приводить к опасным компромиссам со стороны православной иерархии: подписанию униональных по своему содержанию совместных документов (Баламанд 1993, Равенна 2007 и т.д.).[8] То есть интенсивное участие Православной Церкви в Экуменическом движении пагубным образом стало отражаться на мировоззрении православных христиан, и прежде всего на епископате.[9] В православное богословие стали вводится совершенное чуждые святоотечесокй экклесиологии теории «о разделенности Церкви», «о двух легких», о «церквах-сестрах», «крещальное богословие»[10], «евхаристическое богословие»[11], «о действительности таинств у еретиков»[12], «о неполной и ущербной благодати у еретиков».[13] Все эти теории, подчеркивает в своем послании митрополит Глифадский Павел, являются «несомненно, чуждыми и чужеродными для Православного догматического учения и богословия».[14]Но эти теории стали внедрятся и в официальные документы Поместных Православных Церквей.[15] Все эти факты более чем наглядно свидетельствуют о справедливости того принципа отношения к отделившимся от Церкви еретикам и раскольникам, который выражен в словах апостола Павла «еретика после первого и второго вразумления , отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден» (Тит. 3, 10). Комментируя данные слова апостола Павла, свт. Феофан Затворник, опираясь на святоотеческую традицию, дает важное разъяснения смыла такой рекомендации апостола Павла: «Причина, почему, после двукратного вразумления еретика, не следует более им заниматься, та, что развратился и согрешает. – Развратился, -, — наконец развратился, воспринял превратный ум, с которым ничего е поделаешь; потому что он потерял способность видеть истину, быв наполнен противными ей предубеждениями».[16] То есть превратный ум является главной причиной бесмысленности вести прения о вере с еретиком. Они не приведут к желаемому, спасительному результату, то есть к покаянию и возвращению в лоно Церкви Христовой. Именно поэтому священные каноны Православной Церкви запрещают всякого рода общения с еретиками, и в первую очередь это касается посещения их богослужебных собраний, совместной молитвы вместе с ними православных.

45 правил святых Апостолов: «Епископ или пресвитер, или дьякон, с еретиками молившийся токмо, да будет отлучен. Аще же позволит им действовать что-либо, яко служителям церкви: да будет извержен».

Совместная молитва является образом выражения исповедания кафолической истины молящихся, она не может быть средством и способом только достижения истины и восстановления разрушенного по догматическим причинам единства. «Невозможно совершать совместную молитву, — подчеркивает доктор канонического права архимандрит Кирилл Коцопулос, — если прежде не имеется единогласия в Православной святоотеческой вере».[17]

Также крайне важны и ценны замечания выдающегося канониста епископа Далматино-Истрийского Никодима (Милаш): «…правила стремятся не только к охранению православных от заразы еретическим духом, но и к охранению их от индифферентизма к вере и Православной Церкви, который легко может возникнуть при близком общении с еретиками в делах веры». Участие в молитвенном с ними общении это вступление с еретиками «без разбора в религиозное соприкосновение». А это означает, подчеркивает епископ Никодим, «что мы не только не стараемся об их обращении в православие, но и сами в нем колеблемся».[18]

Поэтому в документ «Оношения Православной Церкви с остальным христианским миром» необходимо отдельным положением ввести положение о запрещении священными канонами любого рода участия иерархии и духовенства Православной Церкви в совместных молитвах с инославными христианами и в их богослужении. Необходимо при этом выделить и подчеркнуть, что такое участие православной иерархии и духовенства является неприемлемой для Православной Церкви «методологией в ведении двустороннего богословского диалога» (см. п. 12) Богословский диалог должен вестись только в рамках научно-богословской дискуссии, предполагающий научно-богословские конференции разного уровня. Совершенно противными традиции Православной Церкви и вредящими спасительной миссии Православной Церкви в инославном мире являются т.н. экуменические движения Opus Dei, деятельность братства Тезе и св. Эгидия, которые целенаправленно через т.н. социальное служение и интерконфессиональное общение молодежи размывают православное экклесиологическое сознание. Необходимо всегда помнить, что каждая ересь, независимо от степени повреждения православной веры, как не имеющая веры Церкви, находится вне спасительной ограды Церкви.[19]

Особенностью выработанного документа «Отношения Православной Церкви..» является то, что все нами выше названные теории в нем не озвучиваются. И понятно, поскольку открытое их исповедание и изложение вызовет и в епископате, и у духовенства бурю негодования и протесты. Однако эти теории, при внимательном прочтении документа, предполагаются, мыслятся. И это становится очевидным именно из таких тонких и еле заметных, часто ключевых, фраз, которые вводятся в текст документа как Древняя Церковь, «разделенность христиан», «восстановления единства христиан», «внутренне единство Православной Церкви» и «единство Церкви». Документ играет на этих понятиях.Но терминологическая эквилибристика документа говорит о том, что за этим преследуются какие-то сокрытые цели. Они выявляются в ходе создающегося впечатления от прочитанного – убеждение в необходимости во чтобы то ни стало восстановить утраченное единство христиан, а значит и разрушенное единство Церкви. То есть методология изложения документа достигает самой важной цели –навязать неправославное экклесиологическое мировоззение о существовании разделенной Церкви и христианства.[20] И эту разделенность необходимо уврачевать, преодолеть с помощью двусторонних богословских диалогов, в которых обязаны участвовать все Поместные Православные Церкви. Любой отказ какой-то поместной церкви от этого «благого» участия в деле «восстановления утраченного единства христиан» фактически, исходя из всего контекста документа, является преступлением против единства Православной Церкви. (п.9 «долг которых – постоянно и активно участвовать в их работе….»)

Мы лишь напомним православным христианам, иерархам и духовенство и мирянам, что теория о разделенности Церкви является еретической[21], поскольку она противоречит учению Символа веры о существовании «одной Церкви» (верую во Едину, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь, … ), то есть единственной.[22]

Прп. Иустин (Попович) подчеркивает:

«…разделение, деление Церкви на части – вещь онтологически, сущностно невозможная. Разделения Церкви никогда не было и не может быть, а были и будут отпадения от Церкви, наподобие того, как бесплодные ветви, засохнув, добровольно отпадают от вечноживой Богочеловеческой лозы – Господа Иисуса Христа (ср. Ин. 15, 1-6). От единственной и неделимой Церкви Христовой в разное время отделялись и отпадали еретики и раскольники, и тем самым переставали быть членами Церкви и сотелесниками ее Богочеловеческого тела. Так, сначала отпали гностики, потом ариане, потом духоборцы, потом монофизиты, потом иконоборцы, потом римо-католики, потом протестанты, потом униаты, потом… друг за другом все остальные приверженцы еретическо-раскольнического легиона».[23]

Не углубляясь более в критику этого документа, мы в завершении остановимся на п.22. Мы его процитируем: «Православная Церковь считает, что любые попытки разделить единство Церкви, предпринимаемые отдельными лицами и группами под предлогом якобы охранения или защиты истинного Православия, подлежат осуждению. Как свидетельствует вся жизнь Православно Церкви, сохранение истинной православной веры возможно только благодаря соборному строю, который издревле представлял компетентный и высший критерий Церкви в вопросах веры»

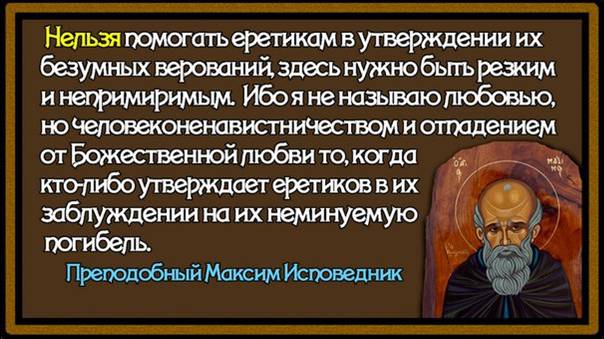

Итак, в документе высказывается осуждение и фактически запрещение на какую-то бы ни было критику епископата и высшего священноначалия Православной Церкви, которое через активное участие в Экуменическом движении и богословских диалогах осуществляет цель «восстановления и достижения утраченного единства христиан», при этом используя различную методологию ведения богословского диалога. Указывая на соборный принцип как на единственный критерий истины в Церкви, документ лишает права каждого православного христианина выражать свое несогласие и протест против действий иерархии, которые ради достижения цели единства, выстраиваемого на основании догматического минимализма, попирания священных канонов Православной Церкви. Но тогда авторам этого документа следовало бы осудить прп. Максима исповедника, прп. Феодора Студита и свт. Марка Ефесского как попирающих соборный принцип Церкви и своей «излишней ревностью в защите Православия» наносивших вред единству Церкви.

Мы возразим авторам данного документа словами Посланий Восточных патриархов –

«у нас ни патриархи, ни соборы никогда не могли ввести что-либо новое, потому что хранитель благочестия у нас есть самое тело Церкви, то есть самый народ, который всегда желает сохранить веру свою неизменною и согласною с верою отцов его…».[24]

А также приведем важные слова исповедника православной веры прп. Феодора Студита –

«Это заповедь Господа – не молчать, когда вера находится в опасности из-за еретиков. Посему говорю говори слова и не молчи и если ты отступишь, то не станет благоволить тебе моя душа (Евр. 10, 38), и если они замолчат, то камни возопиют (Лук. 19, 40). Так что когда речь идет о вере, то мы не можем молчать. Кто я? Священник? Никогда. Начальник? И он никогда. Воин? Пахарь? И он никогда также».[25]

Кафолический принцип Церкви может являться как на Соборе, так и в отдельном православном человеке, в особенности монахе-подвижнике, о чем именно и столь недвусмысленно свидетельствует история Церкви.[26] Догматизировать решения Собора или рассматривать всякий Собор, а тем боле действия епископата несогласные с традицией Церкви, ее вероучением как некое безусловное и абсолютное явление принципа кафоличности ( ) — совершенно чуждо православному сознанию и учению Церкви.[27] Итак, в вопросах веры и благочестия Церковь Христова заповедует народ Божий не молчать, а говорить, то есть критиковать тех, кто отступает от веры и благочестия, кто наносит вред православному сознанию и православной экклесиологии, о чем так в свое время обстоятельно писал протоиерей Георгий Флоровский. Что же касается епископа и его высказываний, то важно также подчеркнуть следующее: хотя епископ и обладает полнотой «вероучительной власти, однако эту власть он получает от Иисуса Христа в таинстве поставления, однако епископ получил власть и авторитет говорить от имени своей паствы. Последняя получает право говорить через епископа. Но чтобы это делать, — подчеркивает о. Георгий Флоровский, — епископ должен содержать в себе свою Церковь; он обязан выявлять ее опыт и ее веру. Он должен говорить не от себя, но от имени Церкви, ex consensus ecclesiae. И это полная противоположность Ватиканской формуле:sese, non autem ex consensus ecckesiae (от себя, а не от согласия Церкви)» . Согласно православной экклесиологии епископ ограничен кафолическим опытом тела Церкви, опытом самого народа церковного. Поэтому то «в вопросах веры народ должен иметь суждение о его учительстве. Долг ослушания прекращается, как только епископ уклоняется от кафолической нормы, и народ имеет право обличать и даже смещать его».[28]

Участие же православных епископов в совместных молитвах с инославными, а тем более в богослужении является и грубейшим попиранием священных канонов Православной Церкви и несет в себе двоякий соблазн. Соблазн для православных верующих, которые знают о канонических запретах на такое участие в совместных молитвах с еретиками, не говоря уже об участии в богослужении еретиков. Соблазн для инославных христиан, которые таким участием приводятся не к покаянию и сознанию ошибочности и еретичности их вероисповедания, к мнению о существовании единства христиан. А тем самым искажается подлинная спасительная миссия Православной Церкви в инославном мире.

А так как все Вселенские соборы, которые собирались в первую для борьбы с ересями и низложения ересиархов, что вполне очевидно, что такой вид «прозелитизма» является естественным для Православной Церкви.[29] И эту важную спасительную миссию об обращении еретиков к Православию должна исполнять Православная Церковь всегда в духе любви и долготерпения. Упомянутые документом (п. 20) 7 правило IIВселенского собора и 95 VI Вселенского собора как раз и указывают на «на канонические критерии» присоединения инославных христиан к Православной Церкви как «присоединяющихся к Православию, и части спасаемых их еретиков»[30], тем самым оправдывая прозелитическую деятельноть Православной Церкви в инославной среде. Поэтому п. 23 документа должен быть либо изъят, либо существенным образом пересмотрен с удалением всякого упоминания о прозелитизме, заменив его напоминанием о необходимости вести миссию среди инославных христиан, согласно рекомендации свт. Григория Богослова, с проявлением любви долгортерпения, дабы их привести к покаянию.

Итак, предложенный для грядущего Святого и Великого Собора документ «Отношения Православной Церкви с остальным христианским миром» в нынешнем его виде является совершенно неприемлемым для православного сознания. Он требует существенной переработки и реструктуризации.

1.02/ память свт. Марка, Митрополита Ефесского, Исповедника

И.С. специально для «Православного Апологета» 2016 год.

http://www.odigitria.by/2016/02/02/udar … oj-cerkvi/

О документе «Отношения Православной Церкви с остальным христианским миром». Краткий богословский анализ проекта документа Всеправославного собора

Начнём с рассмотрения самого названия документа. В названии «by default» (т.е. по умолчанию) пропагандируется идея того, что вне Церкви существует некий «остальной христианский мир», с которым у Церкви могут быть какие-то «отношения». Этим изначально вводится двусмысленность и размытость в определение понятий «Церковь», «христианский мир», «христиане». Самим названием документ ставит Православную Церковь частью (!!!) некоего «христианского мира», который якобы содержит в себе Православную Церковь. Иными словами, в «христианском мире» якобы есть Православная Церковь, и есть «остальное».

В чём сама суть данной подмены понятий? Термин «Православная Церковь» – это определение, освященное святоотеческой традицией, однако понятие «христианский мир» – взято из другой традиции, традиции общества, оторванного от Церкви, секуляризованного, так называемого «светского» общества, для которого понятие «христианство» является научно-культурологическим, а не вероисповедным. Здесь мы намеренно используем понятие «вероисповедание» вместо понятия «религия». Для культуролога «религия» или «религии» – это предмет изучения и научного анализа, и в этих научных рамках существует некий «христианский мир», представляющий собой совокупность разрозненных сообществ людей, так или иначе выражающих свою веру в того, кого они считают Христом. Нюанс тут такой, что совсем необязательно тот, в кого они верят, будет настоящим Христом, это даже и не предмет науки. Для современной «светской» науки некий «христианский мир» действительно существует в качестве предмета анализа. Но с позиции Церкви, той Церкви, которая действительно является Единой, Святой, Соборной и Апостольской, это современное понятие некоего «христианского мира» совершенно лишено смыслового наполнения, оно вне святоотеческого контекста, а потому и бессмысленно.

Таким образом, в названии этого документа допущена явная смысловая ошибка: церковное понятие соотносится с научным понятием светского общества, они из разных систем координат. И эта ошибка во всевозможных «оттенках серого» повторяется по всему документу, так что дальше названия этот документ можно и не анализировать. Самим названием нам агрессивно навязывают чуждую церковной традиции терминологию, и, оставаясь на святоотеческих позициях, мы не можем и не должны приниматься за подробный анализ представленных словесных конструкций – просто потому, что это бессмысленно и даже вредно.

Навязанная терминология так прочно входит в обиход, что порой и невозможно отделить какой-либо смысл в чреде натяжек и недомолвок, попеременном использовании то святоотеческих терминов, то заимствованных из научно-религиозно-культурологического мира.

Как мы смогли бы проанализировать, например, статью под названием «Отношение человека к остальному животному миру». Да, с точки зрения науки, человек – это животное. Но, например, если мы возьмём за основу Библию, а не теорию эволюции, то такое сравнение по меньшей мере оскорбительно, человек прямо назван «образом и подобием Божиим» (Быт, 1, 26). Само использование слова «остальной» исподволь проводит мысль, что человек – только животное, это по умолчанию подразумевается и не подлежит обсуждению, как вопрос, уже решённый заранее. И имеет ли смысл дальше названия анализировать такую гипотетическую статью? Внедряясь в смысл подобной статьи, мы косвенно дадим право на существование идеям, которые по своей сути являются явной и наглой ложью, оскорбительной для истины.

Конечно, это не совсем полная аналогия, но даёт иллюстрацию, имеющую отношение и к рассматриваемому документу. Понятие об «остальном христианском мире», якобы существующем помимо Православной Церкви, жёстко закреплено в названии документа по умолчанию, как будто бы это заранее решено и обсуждению не подлежит. Однако этот некий «остальной христианский мир» церковным самосознанием во все века именуется еретиками и раскольниками, отпавшими от единства Церкви, но сейчас данные понятия якобы «устарели» и стали «неполиткорректными» и «нетолерантными».

Разного рода модернисты именно и опасны тем, что пользуются терминами церковными, а наполняют термины по сути языческим смыслом, чуждым церковному самосознанию. Это и приведет к тому, что прельстятся избранные (Мк. 13, 22). Так, наукообразный «гуманизм», в рамках которого и существует в числе прочих «религий» и некий «христианский мир», декларирует пресловутые «права человека», которые в рамках церковного самосознания получают оценку в качестве права на грех, так как в их основе нет заповедей Святого Евангелия. Так незаметно происходит подмена Бога человеком, и не просто человеком, но «человеком греха, сыном погибели» (2 Фес. 2, 3). Церковная христоцентричность на уровне терминологии подменяется эгоцентричностью, что напрямую нас подводит к мировоззрению, венцом осуществления которого станет воцарение антихриста, человекобога.

Апостасия, отступление своей жизнью от Богочеловека Иисуса Христа, состоит не только в декларируемом, откровенном отречении от Бога – наподобие явных атеистов, но и большей степени в неявной подмене понятий, определений. Такая деятельность преследует конкретную цель: вытеснить все истинное богооткровенное знание и подменить его лжеименным человеческим мудрованием. В этой подмене вся суть модернизма, стремящегося закрепить вполне языческие и антихристианские значения слов, которые по звучанию, и только лишь по звучанию, остаются якобы «христианскими». Именно так и разрушается христианское мировоззрение в самих его основах. Все это в итоге и приведет к отрицанию Богочеловека Христа, а за это Бог попустит воцарение человекобога – антихриста.

Ложь, по своей сути, – это отсутствие истины, тьма, а не оттенки цвета. У нас четыре книги Евангелия, и это проявление оттенков смысла, так как человек не может полно охватить Истину Христову, для выражения которой мало и «всех пишемых книг» (Ин. 21, 25). Но диавольская ложь – всегда одна и та же: «Правда ли то, что сказал Бог?..» (см. Быт. 3, 1), то есть, якобы и вне Бога есть некая деятельность, обманул вас Бог, термины, освященные традицией Церкви недостаточны, нужно их подправить… Не отвергнув такой диавольский навет в самом начале, легко увязнуть в той же трясине, в какой увязли Адам и Ева, ослушавшись Бога.

Итак, именно по причине подмены понятий, начиная с названия документа, и далее в каждом пункте, следует напрочь отвергнуть данный документ, как несоответствующий по смыслу святоотеческому церковному Преданию. Более подробное рассмотрение было бы на руку казуистически настроенным служителям дьявола, которые только и ждут, чтобы превратить эту, в общем-то, простую тему в бесконечное пустое словопрение.

Однако, следует особо отметить пункты 22-23 данного документа.

Пункт 22 упоминает, что «любые попытки разделить единство Церкви, предпринимаемые отдельными лицами и группами под предлогом якобы охранения или защиты истинного Православия, подлежат осуждению». Заметим, что, несмотря на малую силу, эти движения по охранению истинного Православия «сильные мира сего» не смогли обойти молчанием в официальном документе, хотя так им было бы выгоднее со всех сторон. Признание наличия протеста – это косвенное признание его силы и в некоем смысле неоспоримости аргументации, так как сильная идея, согласная Истине, протеста не боится, потому что не отторгает от себя, а привлекает.

Пунктом 23 декларируется, что «он [богословский диалог] всегда должен сопровождаться свидетельством миру делами взаимопонимания и любви, которые отражают «радость неизреченную» Благой Вести (1 Петр. 1, 8), исключая всякую практику прозелитизма или иных вызывающих проявлений межконфессионального антагонизма». То есть, запрет прозелитизма означает только одно: в этих богословских диалогах полагается важным, чтобы Православная Церковь не имела исключительного статуса, а была бы одной из многих так называемых «церквей» – в таком случае, и только в таком, и оправдан запрет на прозелитизм. В закреплении именно этого обстоятельства, то есть, влишении Православной Церкви права на исключительность в наименовании «Церковь», в лишении обязанности (!) проповеди Истины Христовой и, в конечном итоге, в лишении обязанности приведения по возможности всех людей ко Христу, и состоит истинная цель данного документа.

По сути, первое лишает Церковь наименования «Единая», второе лишает наименования «Святая», третье – лишает наименования «Соборная»… неужели в таком случае Церковь останется Апостольской?

Христос повелел апостолам, и через них всей Церкви, проповедовать Слово Божие, «проповедуй слово, настой благовремение и безвременне, обличи, запрети, умоли со всяким долготерпением и учением» (2 Тим. 4, 2), изгоняя всякую ложь и заблуждение. Князь мира сего препятствует Церкви, требует поклониться себе, и в первую очередь требует этого поклонения от архипастырей и пастырей, так как именно таким образом удобнее всего обольстить их паству. Но Бог бесконечно сильнее диавола и его слуг, вместе взятых, поэтому от нас требуется только отвергнуть малодушие и возлюбить Истину Христову, и да подаст всем нам Господь наш Иисус Христос быть верными Ему, дабы не постыдиться пред лицем Его в день Суда.

Диакон Евгений Моргун

http://www.odigitria.by/2016/02/02/o-do … go-sobora/